目次

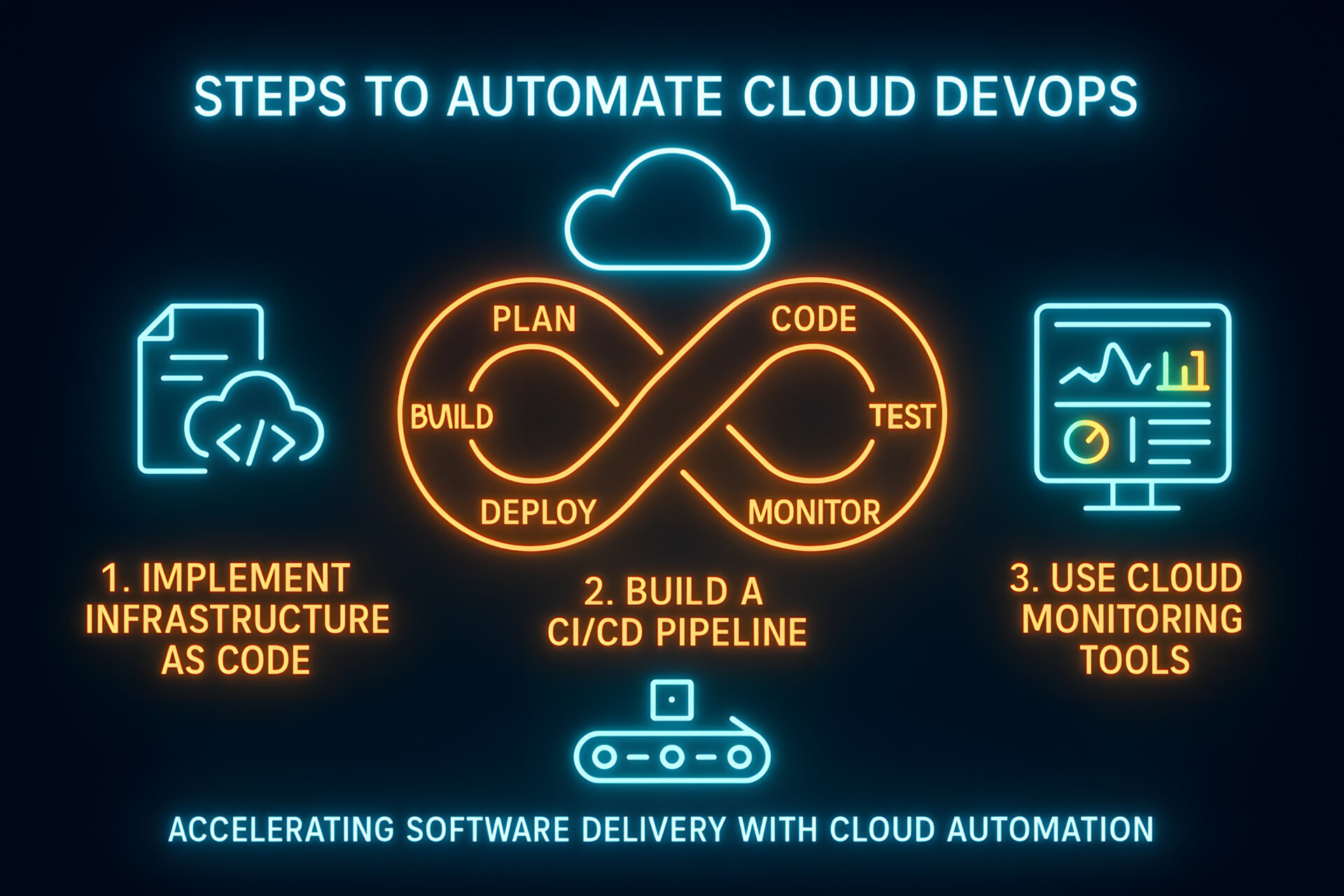

ソフトウェアの配布スピードと品質を両立する仕組みがCI/CDパイプラインです。「コードを書いたらすぐにユーザーに届けたい」「でもバグは出したくない」-この相反する要求を実現する技術として、今や開発現場に欠かせない存在となっています。本記事では「定義」「構成要素」「設計と実装」「運用KPI(DORAなど)」まで、実務で使える形で分かりやすく整理します。

CI/CDパイプラインとは

基本的な定義

CI/CDパイプラインは、CI(継続的インテグレーション)とCD(継続的デリバリー/デプロイメント)を自動化する一連の工程です。

簡単に言うと、「コードを書いてからユーザーに届くまでの道のり」を自動化する仕組みです。手作業で行っていたビルド、テスト、デプロイといった作業を、機械に任せることで、ミスを減らし、スピードを上げることができます。

CIとCDの違いを理解しよう

CI(継続的インテグレーション)は、主に以下の作業を自動化します:

- コードのコンパイル(ビルド)

- 自動テストの実行

- コード品質のチェック

一方、CD(継続的デリバリー/デプロイメント)は:

- 検証済みのコードをサーバーに配置

- 本番環境への反映

- ユーザーが使える状態にする

イメージとしては、CIが「料理の下ごしらえと味見」、CDが「お皿に盛り付けてお客様に提供」という感じです。

パイプラインの基本概念

パイプラインは「流れ作業」のようなものです:

- イベント(きっかけ)

- コードをpush(アップロード)した

- プルリクエスト(レビュー依頼)を作った

- タグ(バージョン番号)を付けた

- ジョブ(作業)

- テストを実行する

- ビルドする

- デプロイする

- アーティファクト(成果物)

- ビルドされたアプリケーション

- テスト結果レポート

- 配布用パッケージ

これらが順番に、時には並行して実行されることで、効率的な開発フローが実現します。

導入で得られる効果

品質の向上

CI/CDを導入すると、以下のような品質向上が期待できます:

- 回帰バグの早期発見: 「以前は動いていたのに、新しいコードを追加したら壊れた」という問題をすぐに見つけられます

- 再現性のあるビルド: 「私の環境では動くのに…」という問題がなくなります

- コード品質の維持: 自動的にコードの書き方をチェックし、統一感のあるコードベースを保てます

スピードの改善

手作業で1時間かかっていたリリース作業が、ボタン一つで5分に短縮されることも珍しくありません:

- リードタイムの短縮: アイデアが実装されてからユーザーに届くまでの時間が大幅に短くなります

- デプロイ頻度の向上: 1ヶ月に1回だったリリースが、1日に何回でも可能になります

- フィードバックループの高速化: ユーザーの反応をすぐに次の開発に活かせます

可観測性の向上

すべての変更が記録され、追跡可能になります:

- 変更の可視化: 誰が、いつ、何を変更したかが一目瞭然

- 監査可能な履歴: コンプライアンスや規制対応に必要な証跡が自動的に残ります

- 問題の原因追跡: 不具合が発生した際、どの変更が原因かをすぐに特定できます

組織文化の変革

技術的な効果だけでなく、チームの働き方も変わります:

- 「小さく頻繁に出す」文化: 大きな変更を一度に出すのではなく、小さな改善を積み重ねる

- 失敗を恐れない文化: すぐに戻せるので、新しいことにチャレンジしやすくなる

- 協力的な文化: 自動化により、開発者と運用チームの壁がなくなる

パイプラインの標準ステージ

ソース取得/依存解決

パイプラインの最初のステップは、コードと必要なライブラリを準備することです:

yaml

# 例:Node.jsプロジェクトの場合

steps:

- name: コードの取得

uses: actions/checkout@v3

- name: Node.jsのセットアップ

uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: '18'

- name: 依存関係のインストール

run: npm ci # package-lock.jsonから正確にインストールポイントは、毎回同じ環境を再現することです。

静的解析(Lint/Format/SAST)

コードを実行する前に、書き方をチェックします:

yaml

- name: コードスタイルのチェック

run: |

npm run lint # ESLintでJavaScriptをチェック

npm run format:check # Prettierで整形状態を確認

- name: セキュリティ脆弱性のスキャン

run: |

npm audit # 依存関係の脆弱性をチェック

# SASTツールでコード内の脆弱性を検出これにより、レビュー時に「インデントが…」「変数名が…」といった議論を避けられます。

ビルド/パッケージ

ソースコードを実行可能な形式に変換します:

yaml

- name: アプリケーションのビルド

run: |

npm run build

- name: Dockerイメージの作成

run: |

docker build -t myapp:${{ github.sha }} .

docker push myapp:${{ github.sha }}コンテナ化することで、「どこでも同じように動く」アプリケーションが作れます。

テスト(ユニット→結合→E2E)

品質を保証する最も重要なステップです:

yaml

# ユニットテスト(個々の機能のテスト)

- name: ユニットテストの実行

run: npm run test:unit

# 結合テスト(複数の機能の連携テスト)

- name: 結合テストの実行

run: npm run test:integration

# E2Eテスト(ユーザー視点での動作テスト)

- name: E2Eテストの実行

run: |

npm run start:test & # テスト用サーバーを起動

npm run test:e2e # ブラウザでの自動テストテストは「ピラミッド型」が理想的です:

- ユニットテスト(多い・速い・安定)

- 結合テスト(中間)

- E2Eテスト(少ない・遅い・不安定になりやすい)

セキュリティ・コンプライアンス

最近特に重要性が増している領域です:

yaml

- name: 脆弱性スキャン

uses: aquasecurity/trivy-action@master

with:

image-ref: 'myapp:${{ github.sha }}'

- name: ライセンスチェック

run: |

# 使用しているライブラリのライセンスを確認

license-checker --onlyAllow 'MIT;Apache-2.0;BSD'

- name: SBOM(ソフトウェア部品表)の生成

run: |

syft myapp:${{ github.sha }} -o json > sbom.jsonデプロイ戦略

本番環境への反映は慎重に行います:

yaml

# ステージング環境へのデプロイ

- name: ステージングデプロイ

run: |

kubectl set image deployment/myapp \

myapp=myapp:${{ github.sha }} \

-n staging

# 本番環境へのデプロイ(承認後)

- name: 本番デプロイ

if: github.ref == 'refs/heads/main'

environment: production # GitHub環境保護ルール

run: |

kubectl set image deployment/myapp \

myapp=myapp:${{ github.sha }} \

-n production検証・ロールバック

デプロイ後の確認も自動化します:

yaml

- name: ヘルスチェック

run: |

# デプロイ後のアプリケーションが正常か確認

for i in {1..10}; do

if curl -f https://myapp.com/health; then

echo "アプリケーションは正常です"

exit 0

fi

sleep 30

done

echo "ヘルスチェック失敗"

exit 1

- name: 自動ロールバック

if: failure()

run: |

# 前のバージョンに戻す

kubectl rollout undo deployment/myapp -n production設計の勘所(アーキテクチャ)

分岐と並列処理

時間のかかるテストは並列化して高速化します:

yaml

jobs:

test:

strategy:

matrix:

test-suite: [unit, integration, e2e]

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: ${{ matrix.test-suite }}テストの実行

run: npm run test:${{ matrix.test-suite }}これにより、3つのテストが同時に実行され、全体の時間が1/3になります。

キャッシュ戦略

毎回同じものをダウンロードするのは時間の無駄です:

yaml

- name: 依存関係のキャッシュ

uses: actions/cache@v3

with:

path: ~/.npm

key: ${{ runner.os }}-node-${{ hashFiles('**/package-lock.json') }}

restore-keys: |

${{ runner.os }}-node-アーティファクト管理

ビルドした成果物は適切に管理します:

yaml

- name: アーティファクトの保存

uses: actions/upload-artifact@v3

with:

name: build-${{ github.sha }}

path: dist/

retention-days: 30 # 30日後に自動削除バージョニングのベストプラクティス:

- コミットハッシュを使う(一意性が保証される)

- セマンティックバージョニング(v1.2.3)を併用

- タグ付けによるリリース管理

環境分離とドリフト防止

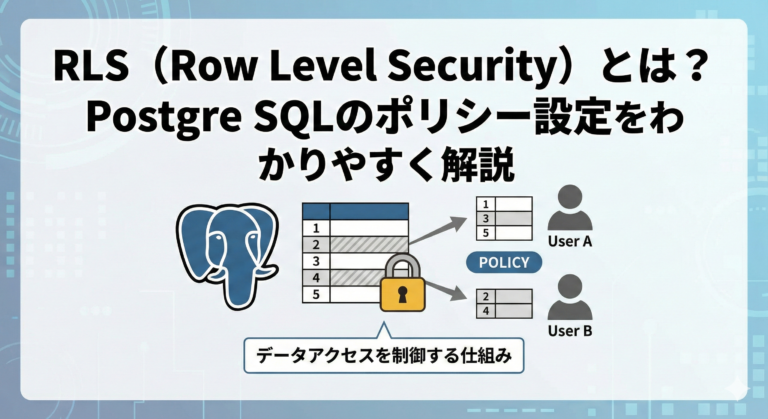

開発・ステージング・本番環境の差異(ドリフト)を防ぐには、Infrastructure as Code(IaC)が有効です:

terraform

# terraform/environments/production/main.tf

module "app" {

source = "../../modules/app"

environment = "production"

instance_count = 3

instance_type = "t3.medium"

# 環境固有の設定

enable_monitoring = true

enable_backup = true

}シークレット管理

パスワードやAPIキーは絶対にコードに含めません:

yaml

- name: データベース接続

env:

DB_PASSWORD: ${{ secrets.DB_PASSWORD }} # GitHubシークレット

run: |

# 環境変数として安全に利用

npm run migrateブランチ戦略

シンプルで効果的な戦略を選びましょう:

Trunk-Based Development(推奨):

- mainブランチに頻繁にマージ

- 機能フラグで未完成機能を隠す

- シンプルで高速

Git Flow(従来型):

- develop、release、hotfixなど複数ブランチ

- 複雑だが、リリースサイクルが明確

- 大規模チーム向け

ツール選定の視点

CI/CD基盤の比較

主要なツールとその特徴:

ツール特徴向いているケースGitHub ActionsGitHubと完全統合、豊富なマーケットプレイスGitHubユーザー、OSSGitLab CIGitLabに組み込み、強力な機能GitLabユーザー、オンプレミスJenkins老舗、プラグイン豊富、カスタマイズ性高大規模企業、複雑な要件CircleCI高速、並列処理に強いスタートアップ、高速開発

テストツール

用途別の主要ツール:

- ユニットテスト: Jest(JS)、pytest(Python)、JUnit(Java)

- E2Eテスト: Playwright、Cypress、Selenium

- 契約テスト: Pact(マイクロサービス間の約束事をテスト)

インフラ・デプロイツール

- IaC: Terraform(マルチクラウド)、Pulumi(プログラマブル)

- Kubernetes: Helm(パッケージ管理)、ArgoCD(GitOps)

- 監視: Prometheus + Grafana、Datadog、New Relic

セキュリティツール

- 依存関係: Dependabot、Renovate(自動更新)

- 脆弱性スキャン: Snyk、Trivy、OWASP Dependency Check

- コード分析: SonarQube、CodeQL

実装テンプレート(最小サンプル)

すぐに使える基本的なCI/CDパイプラインの例:

yaml

# .github/workflows/ci-cd.yml

name: CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [ main, develop ]

pull_request:

branches: [ main ]

env:

NODE_VERSION: '18'

jobs:

# ステージ1: 品質チェック

quality:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}

cache: 'npm'

- name: Install dependencies

run: npm ci

- name: Lint

run: npm run lint

- name: Format check

run: npm run format:check

# ステージ2: テスト

test:

needs: quality

runs-on: ubuntu-latest

strategy:

matrix:

test-type: [unit, integration]

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}

cache: 'npm'

- name: Install dependencies

run: npm ci

- name: Run ${{ matrix.test-type }} tests

run: npm run test:${{ matrix.test-type }}

- name: Upload coverage

uses: actions/upload-artifact@v3

with:

name: coverage-${{ matrix.test-type }}

path: coverage/

# ステージ3: ビルド

build:

needs: test

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}

cache: 'npm'

- name: Install dependencies

run: npm ci

- name: Build application

run: npm run build

- name: Build Docker image

run: |

docker build -t myapp:${{ github.sha }} .

docker save myapp:${{ github.sha }} > myapp.tar

- name: Upload Docker image

uses: actions/upload-artifact@v3

with:

name: docker-image

path: myapp.tar

# ステージ4: デプロイ(mainブランチのみ)

deploy:

if: github.ref == 'refs/heads/main'

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

environment: production

steps:

- name: Download Docker image

uses: actions/download-artifact@v3

with:

name: docker-image

- name: Load and push Docker image

run: |

docker load < myapp.tar

# ここでレジストリにプッシュ

- name: Deploy to production

run: |

# ここでKubernetesやECSにデプロイ

echo "Deploying to production..."

- name: Health check

run: |

# デプロイ後の確認

echo "Checking application health..."カスタマイズのポイント

このテンプレートを自分のプロジェクトに合わせるには:

- 言語・フレームワークの変更

NODE_VERSIONを自分の言語に変更npmコマンドを適切なものに置き換え

- テストの調整

matrix.test-typeに必要なテストを追加- カバレッジの閾値を設定

- デプロイ先の設定

- 環境変数でデプロイ先を管理

- 認証情報はシークレットに保存

デプロイ戦略の比較

Blue-Green デプロイ

2つの同じ環境を用意し、瞬時に切り替える方式:

yaml

# Blue-Green デプロイの例

- name: Deploy to Green environment

run: |

# 新バージョンをGreen環境にデプロイ

kubectl set image deployment/myapp-green \

myapp=myapp:${{ github.sha }} \

-n production

- name: Health check Green

run: |

# Green環境の正常性を確認

./scripts/health-check.sh green

- name: Switch traffic to Green

run: |

# ロードバランサーをGreenに切り替え

kubectl patch service myapp \

-p '{"spec":{"selector":{"version":"green"}}}'

- name: Keep Blue as backup

run: |

# Blue環境は次回のデプロイまで保持

echo "Blue environment kept as rollback option"メリット:

- 即座にロールバック可能

- ダウンタイムなし

- シンプルで理解しやすい

デメリット:

- リソースが2倍必要

- データベース移行が複雑

Canary デプロイ

新バージョンに少しずつトラフィックを流す方式:

yaml

# Canary デプロイの例

- name: Deploy Canary (10%)

run: |

# 10%のトラフィックを新バージョンに

kubectl set image deployment/myapp-canary \

myapp=myapp:${{ github.sha }}

kubectl scale deployment/myapp-canary --replicas=1

- name: Monitor metrics (5 minutes)

run: |

# エラー率やレスポンスタイムを監視

./scripts/monitor-canary.sh 5m

- name: Increase Canary (50%)

run: |

# 問題なければ50%に増加

kubectl scale deployment/myapp-canary --replicas=5

./scripts/monitor-canary.sh 10m

- name: Full rollout

run: |

# 最終的に100%切り替え

kubectl set image deployment/myapp \

myapp=myapp:${{ github.sha }}

kubectl scale deployment/myapp-canary --replicas=0メリット:

- リスクを最小限に抑えられる

- 実際のユーザーでテスト

- 段階的な確認が可能

デメリット:

- 設定が複雑

- 監視体制が必要

- 時間がかかる

Feature Flags(機能フラグ)

コードは出すけど、機能のON/OFFを制御:

javascript

// アプリケーション内での実装例

if (featureFlags.isEnabled('new-checkout-flow')) {

// 新しいチェックアウト機能

return yaml

# CI/CDでの機能フラグ管理

- name: Update feature flags

run: |

# 機能フラグの設定を更新

curl -X POST https://feature-flag-service.com/api/flags \

-H "Authorization: Bearer ${{ secrets.FF_API_KEY }}" \

-d '{

"flag": "new-checkout-flow",

"enabled": true,

"rollout_percentage": 10

}'メリット:

- デプロイと機能公開を分離

- A/Bテストが簡単

- 即座にOFF可能

デメリット:

- コードが複雑になる

- フラグの管理が必要

- 技術的負債になりやすい

セキュリティ(DevSecOps)

左シフトセキュリティ

セキュリティチェックを開発の早い段階で実施:

yaml

# 開発段階でのセキュリティチェック

- name: IDE設定の共有

run: |

# .vscode/settings.json

{

"eslint.rules": {

"no-eval": "error",

"no-implied-eval": "error"

}

}

# コミット時のチェック

- name: Pre-commit hooks

run: |

# .pre-commit-config.yaml

repos:

- repo: https://github.com/Yelp/detect-secrets

hooks:

- id: detect-secrets署名付きサプライチェーン

コードからデプロイまでの改ざんを防止:

yaml

- name: Sign container image

run: |

# Cosignでコンテナイメージに署名

cosign sign --key cosign.key myapp:${{ github.sha }}

- name: Generate SBOM

run: |

# ソフトウェア部品表の生成

syft myapp:${{ github.sha }} -o spdx-json > sbom.json

- name: Sign SBOM

run: |

# SBOMにも署名

cosign attach sbom --sbom sbom.json myapp:${{ github.sha }}

cosign sign --key cosign.key myapp:${{ github.sha }}ポリシーとガードレール

自動的にセキュリティポリシーを強制:

yaml

# OPA (Open Policy Agent) によるポリシー定義

- name: Policy check

run: |

# policy/security.rego

package kubernetes.admission

deny[msg] {

input.request.kind.kind == "Pod"

input.request.object.spec.containers[_].image

not starts_with(input.request.object.spec.containers[_].image, "myregistry.com/")

msg := "コンテナイメージは承認済みレジストリからのみ許可されます"

}可観測性とSLO

メトリクスの収集

パイプラインとアプリケーションの両方を監視:

yaml

# Prometheusメトリクスの例

- name: Record deployment metrics

run: |

# デプロイメトリクスを記録

curl -X POST http://prometheus-pushgateway:9091/metrics/job/deployment \

--data-binary @- <ログとトレースの統合

デプロイIDで全体を追跡可能に:

javascript

// アプリケーション側の実装

const tracer = require('./tracer');

app.use((req, res, next) => {

// デプロイIDをトレースに含める

const span = tracer.startSpan('http_request');

span.setTag('deployment.id', process.env.DEPLOYMENT_ID);

span.setTag('version', process.env.APP_VERSION);

next();

});ダッシュボードの構築

チーム全体で共有するKPIダッシュボード:

yaml

# Grafanaダッシュボードの定義例

dashboard:

title: "CI/CD Pipeline Metrics"

panels:

- title: "デプロイ頻度"

query: "rate(deployment_timestamp[7d])"

- title: "ビルド成功率"

query: "sum(build_success) / sum(build_total) * 100"

- title: "平均リードタイム"

query: "avg(deploy_timestamp - commit_timestamp)"

- title: "MTTR"

query: "avg(incident_resolved_timestamp - incident_created_timestamp)"KPI/DORA指標での評価

DORA指標とは

Google Cloud DevOps Research and Assessment チームが提唱する4つの指標:

- デプロイ頻度

- エリート: 1日に複数回

- 高: 週1回〜月1回

- 中: 月1回〜半年に1回

- 低: 半年に1回未満

- 変更のリードタイム

- エリート: 1時間未満

- 高: 1日〜1週間

- 中: 1週間〜1ヶ月

- 低: 1ヶ月以上

- 変更失敗率

- エリート: 0-15%

- 高: 0-15%

- 中: 0-15%

- 低: 46%以上

- サービス復旧時間(MTTR)

- エリート: 1時間未満

- 高: 1日未満

- 中: 1日〜1週間

- 低: 1週間以上

測定方法の実装

sql

-- デプロイ頻度の計算

SELECT

DATE_TRUNC('week', deployed_at) as week,

COUNT(*) as deploy_count,

COUNT(*) / 7.0 as daily_average

FROM deployments

WHERE environment = 'production'

AND deployed_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '3 months'

GROUP BY week

ORDER BY week DESC;

-- リードタイムの計算

SELECT

AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (deployed_at - committed_at)) / 3600) as avg_lead_time_hours,

PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY deployed_at - committed_at) as median_lead_time

FROM deployments

WHERE deployed_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days';改善サイクルの実践

- 現状測定: まず現在地を知る

- ボトルネック特定: 最も時間がかかっている部分を見つける

- 実験: 小さな改善を試す

- 効果測定: 数値で確認

- 定着: 効果があれば標準化

よくある落とし穴と対策

テストが遅い問題

問題: E2Eテストに1時間以上かかる

対策:

yaml

# テストの並列実行

test:

strategy:

matrix:

shard: [1, 2, 3, 4]

steps:

- name: Run E2E tests (shard ${{ matrix.shard }}/4)

run: npm run test:e2e -- --shard=${{ matrix.shard }}/4フレークテスト(不安定なテスト)

問題: 同じコードなのに成功したり失敗したりする

対策:

yaml

- name: Run tests with retry

uses: nick-fields/retry@v2

with:

timeout_minutes: 10

max_attempts: 3

command: npm test

# 3回中2回成功すれば通過とする環境ドリフト

問題: 「本番だけで起きる」問題

対策:

yaml

# すべての環境を同じTerraformモジュールで管理

- name: Apply infrastructure

run: |

terraform init

terraform workspace select ${{ env.ENVIRONMENT }}

terraform apply -auto-approve手動作業の残存

問題: 「〇〇さんしかできない」作業

対策:

- 手順書を作る

- スクリプト化する

- CI/CDに組み込む

- 権限を適切に設定

秘密情報の漏洩

問題: パスワードがコードに書かれている

対策:

yaml

# 自動検出ツールの導入

- name: Detect secrets

uses: trufflesecurity/trufflehog@main

with:

path: ./

base: ${{ github.event.before }}

head: ${{ github.event.after }}導入ロードマップ(現実解)

フェーズ1: 現状把握(1-2週間)

まず、今どうやっているかを可視化:

markdown

## 現状の棚卸しチェックリスト

- [ ] ビルド手順(何分かかる?)

- [ ] テスト手順(自動化されている?)

- [ ] デプロイ手順(誰が実行?)

- [ ] 平均リードタイム測定

- [ ] 過去の障害と対応時間フェーズ2: 最小パイプライン構築(2-4週間)

必要最小限から始める:

yaml

# 最初はこれだけでOK

name: Minimal CI

on: [push]

jobs:

build-and-test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Build

run: make build

- name: Test

run: make testフェーズ3: 段階的拡張(1-3ヶ月)

少しずつ機能を追加:

- Linterの追加: コード品質の自動チェック

- E2Eテスト: 重要な機能だけでも

- セキュリティスキャン: 最低限の脆弱性チェック

- ステージング環境: 本番前の確認環境

フェーズ4: 観測とKPI(継続的)

効果を数値で確認:

yaml

# メトリクス収集ジョブの追加

- name: Collect metrics

if: always()

run: |

echo "build_duration_seconds ${{ env.BUILD_DURATION }}" >> metrics.txt

echo "test_success ${{ job.status == 'success' && '1' || '0' }}" >> metrics.txt

# Prometheusなどに送信フェーズ5: 継続的改善

ボトルネックを見つけて改善:

- 最も遅い部分を特定

- キャッシュや並列化を検討

- 不要なステップを削除

- 新しいツールの評価

FAQ

Q: CIとCDの違いは?

A: CIは「コードを統合してテストする」まで、CDは「本番環境に配布する」までです。CIは開発者向け、CDは運用・ユーザー向けと考えると分かりやすいです。

Q: 小規模プロジェクトでも導入メリットはある?

A: むしろ小規模なうちに導入する方が簡単です。1人プロジェクトでも、自動テストがあれば安心してリファクタリングできますし、デプロイの手間も省けます。

Q: モノレポ/ポリレポどちらが向く?

A:

- モノレポ: すべてのコードを1つのリポジトリに。シンプルだが、規模が大きくなると遅くなる

- ポリレポ: サービスごとにリポジトリを分ける。独立性は高いが、管理が複雑

小規模ならモノレポ、マイクロサービスならポリレポが一般的です。

Q: 規制対応(監査証跡)はどう担保?

A:

yaml

# 監査ログの自動記録

- name: Audit log

if: always()

run: |

echo "{

\"timestamp\": \"$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ)\",

\"user\": \"${{ github.actor }}\",

\"action\": \"deployment\",

\"target\": \"${{ env.ENVIRONMENT }}\",

\"version\": \"${{ github.sha }}\",

\"result\": \"${{ job.status }}\"

}" >> audit.logすべての変更を記録し、改ざんできないようにします。

Q: ロールバックを自動にするコツは?

A:

- ヘルスチェックを充実させる: 問題を確実に検出

- 閾値を明確にする: エラー率○%以上なら自動ロールバック

- 前バージョンを保持: すぐに戻せる状態を維持

- 通知を忘れずに: 自動でも人間に知らせる

用語集(初心者向け)

- CI (Continuous Integration): 継続的インテグレーション。コードを頻繁に統合し、自動的にビルド・テストすること

- CD (Continuous Delivery/Deployment): 継続的デリバリー/デプロイメント。テスト済みのコードを自動的に本番環境へ配布すること

- パイプライン: 一連の自動化された処理の流れ

- アーティファクト: ビルドの成果物(実行ファイル、Dockerイメージなど)

- SBOM: Software Bill of Materials。ソフトウェアに含まれる部品(ライブラリなど)の一覧

- SLO: Service Level Objective。サービスレベル目標

- MTTR: Mean Time To Recovery。平均復旧時間

- IaC: Infrastructure as Code。インフラをコードで管理すること

- GitOps: Gitを信頼できる唯一の情報源として、インフラやアプリケーションを管理する手法

まとめ/次のアクション

本記事の要点

- CI/CDは品質とスピードを両立させる仕組み

- 小さく始めて段階的に成長させる

- 自動化により人的ミスを減らし、創造的な仕事に集中できる

- 数値(DORA指標)で効果を測定し、継続的に改善する

今すぐできること

- 現在の手作業を書き出す(10分)

- 最小のCI設定を作る(30分)

- チームで目標を共有する(1時間)

スターターキット

基本的なCI/CD設定ファイルとチェックリストを用意しました:

- GitHub Actions用設定ファイル

- GitLab CI用設定ファイル

- 導入チェックリスト

- トラブルシューティングガイド

これらのリソースで、すぐに始められます。

サポートのご案内

CI/CDパイプラインの導入・改善でお困りの際は、お気軽にご相談ください:

- 現状分析と改善提案

- パイプライン設計レビュー

- チーム向けワークショップ

- 継続的な改善支援

効率的で品質の高い開発プロセスの実現を、全力でサポートいたします。