目次

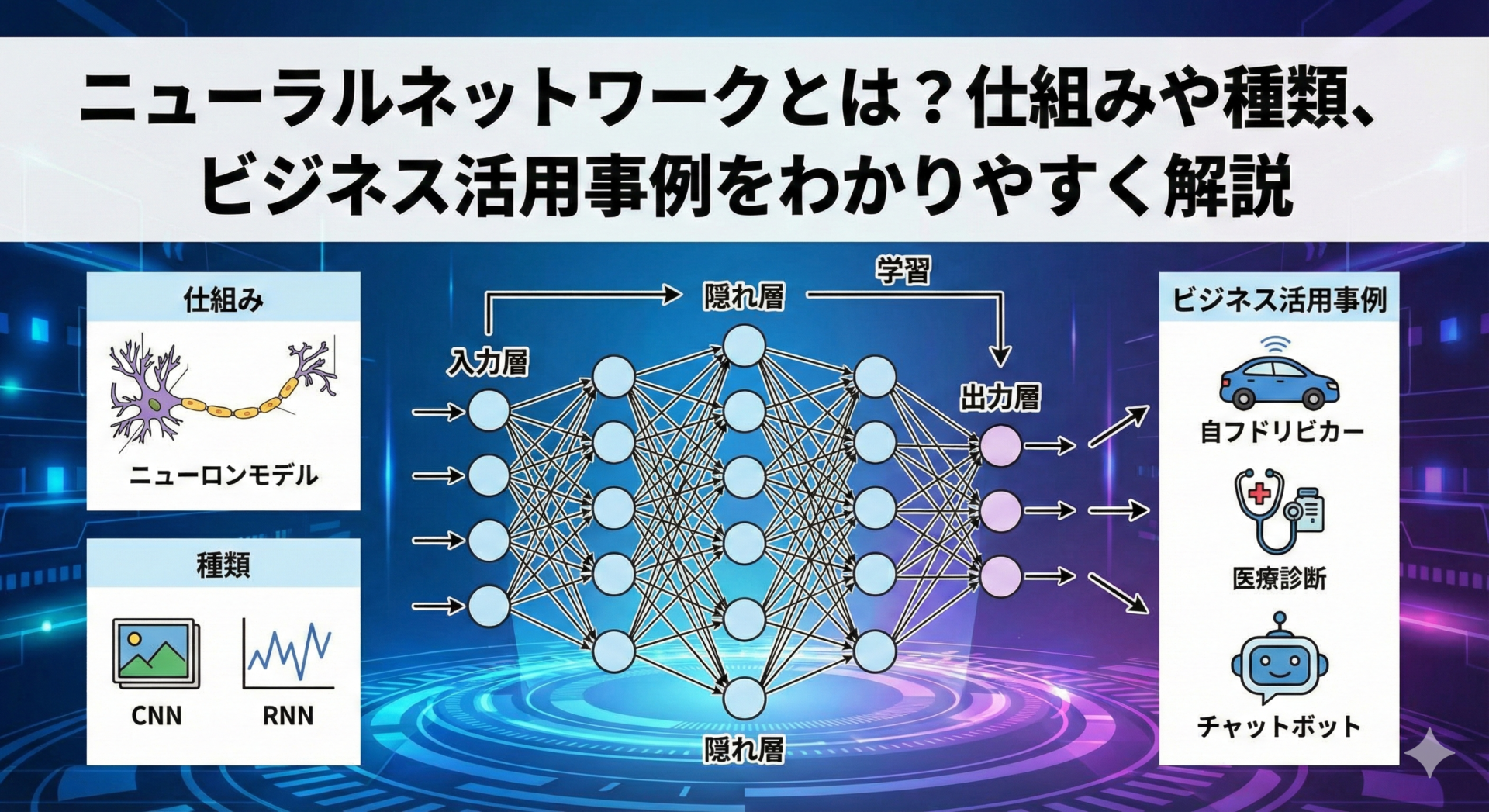

ニューラルネットワークとは?基礎から活用まで徹底解説

「AIで業務効率化を進めたいが、専門用語が多くて理解が進まない」——そんな悩みを抱えていませんか?

ニューラルネットワークは、現代AI技術の中核を担う仕組みです。画像認識、需要予測、顧客対応の自動化など、さまざまなビジネスシーンで活用が進んでいます。

この記事では、ニューラルネットワークの基礎知識から仕組み、種類、そして中小企業でも参考になる具体的な活用事例まで、専門知識がない方にもわかりやすく解説します。

ニューラルネットワークの基礎知識

人間の脳を模倣した仕組み

ニューラルネットワークとは、人間の脳の神経細胞(ニューロン)の仕組みを模倣したコンピュータ技術です。複雑なパターン認識やデータからの規則性発見に優れており、現代AI技術の中心的役割を担っています。

人間の脳には約860億個のニューロンがあり、シナプスという接続部分で情報をやり取りしています。ニューラルネットワークは、この脳の情報処理をコンピュータ上で再現したものです。

例えば、猫の画像を何千枚も学習させることで、「耳が尖っている」「ひげがある」といった特徴を自動的に学習し、見たことのない猫の写真でも正確に判断できるようになります。このデータから自動的に学習する能力こそが最大の特徴です。

AIや機械学習との関係性

「AI」「機械学習」「ディープラーニング」「ニューラルネットワーク」は混同されがちですが、明確な包含関係があります:

- AI(人工知能):人間のような知的振る舞いをするシステム全般

- 機械学習:データから自動的に学習する技術

- ディープラーニング:ニューラルネットワークを使った機械学習

- ニューラルネットワーク:脳を模倣した基本構造

- ディープラーニング:ニューラルネットワークを使った機械学習

- 機械学習:データから自動的に学習する技術

つまり、ニューラルネットワークは「AIを実現するための具体的な技術のひとつ」であり、現在のAIブームを支える中核技術なのです。

なぜ今注目されているのか

ニューラルネットワークの概念自体は1940年代から存在していましたが、ここ10年で急速に注目を集めるようになった背景には3つの要因があります。

データ量の爆発的増加

インターネットやスマートフォンの普及により、膨大なデータが日々生成されるようになりました。ニューラルネットワークは大量データから学習することで精度が向上するため、このデータ増加が性能向上に直結しています。

計算能力の飛躍的向上

GPUやクラウドコンピューティングの発展により、複雑な計算を高速処理できるようになりました。以前は数週間かかっていた学習が、今では数時間で完了するケースもあります。

実用的なアルゴリズムの開発

効率的に学習できる新しいアルゴリズムや技術が次々と開発され、高精度な画像認識や自然言語処理が実現できるようになっています。

これらの要因が重なり、ニューラルネットワークは理論から実用の段階へと移行しました。大企業だけでなく、中小企業でも導入しやすい環境が整いつつあります。

ニューラルネットワークの仕組み

3つの層の役割

ニューラルネットワークの基本構造は、入力層・隠れ層・出力層という3つの層で構成されています。

入力層(Input Layer)

処理したいデータを受け取る最初の層です。画像認識なら画像のピクセル情報、メール分類なら文章データが入力されます。

隠れ層(Hidden Layer)

入力データを実際に処理する層です。この層が複数あり、層が深いほど複雑なパターンを学習できます(これが「ディープラーニング」の「ディープ」の由来です)。

画像認識では、最初の隠れ層で「線」を検出し、次の層で「形」を、さらに次の層で「物体」を認識するというように、段階的に高度な特徴を学習します。

出力層(Output Layer)

処理結果を出力する最終的な層です。分類問題なら「これは猫である確率90%」といった判定結果を、予測問題なら「来月の売上は500万円」といった予測値を出力します。

学習のプロセス

ニューラルネットワークは、最初から正確な判断ができるわけではありません。**学習(訓練)**というプロセスを通じて、徐々に精度を高めていきます。

学習の基本的な流れ

- 初期化:重みとバイアスにランダムな値を設定

- 順伝播:入力データを入力層から出力層まで流し、予測結果を得る

- 誤差計算:予測結果と正解データを比較し、誤差を計算

- 逆伝播:誤差を小さくするために、各層の重みとバイアスを調整

- 繰り返し:2〜4のプロセスを何千回、何万回と繰り返す

このプロセスを繰り返すことで、ニューラルネットワークは徐々に正確な判断ができるようになります。人間が練習を重ねて技術を習得するプロセスに似ています。

身近な例で理解する

迷惑メールの判定を例に、情報処理の流れを見てみましょう。

入力層:メールの内容(件名、本文、送信者情報など)が数値データに変換されて入力されます。

隠れ層:最初の隠れ層では「怪しい単語が多いか」を判定し、次の隠れ層では「文章の構造が不自然か」を判定するというように、段階的に特徴を抽出していきます。

- 「無料」という単語 → 重み0.7(やや怪しい)

- 「クリック」という単語 → 重み0.9(かなり怪しい)

- 送信者が知人のアドレス → 重み-0.8(信頼できる)

出力層:最終的に「迷惑メールである確率85%」といった判定結果が出力されます。

ユーザーが「これは迷惑メールではない」と修正するたびに、その情報を学習データとして重みを調整していきます。こうして、使えば使うほど精度が向上する仕組みになっています。

ニューラルネットワークの主な種類

処理するデータの種類や目的に応じて、さまざまな種類があります。ビジネスでよく活用される代表的な3つのタイプを紹介します。

フィードフォワード型

フィードフォワード型は、最もシンプルで基本的なニューラルネットワークです。情報が入力層から出力層へ一方向に流れる構造を持っています。

特徴

- 情報が前方にのみ流れ、後ろに戻らない

- 構造がシンプルで理解しやすく、実装も比較的容易

- 入力データと出力結果の関係が固定的な問題に適している

得意な用途

- 分類問題(顧客のセグメント分けなど)

- 回帰問題(売上予測、価格推定など)

- パターン認識(手書き数字の認識など)

フィードフォワード型は、表形式のデータ(顧客情報、売上データなど)の分析に特に向いており、中小企業でも導入しやすいタイプです。

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)

**CNN(Convolutional Neural Network)**は、画像や動画の処理に特化したニューラルネットワークです。

特徴

CNNの最大の特徴は、画像の局所的なパターンを段階的に学習することです。

- 畳み込み層:画像の小さな領域ずつをスキャンし、エッジや模様を検出

- プーリング層:重要な特徴だけを残し、データ量を削減

- 全結合層:抽出した特徴を統合して、最終的な判断を下す

得意な用途

- 画像認識・分類(製品の種類判別、顔認識など)

- 物体検出(画像内の特定物体の位置特定)

- 画像の異常検知(不良品の検出など)

CNNは、視覚的な情報を扱う業務で威力を発揮します。特に品質管理や在庫管理など、人の目で確認していた作業を自動化できる可能性があります。

再帰型ニューラルネットワーク(RNN)

**RNN(Recurrent Neural Network)**は、時系列データや連続したデータの処理に特化したニューラルネットワークです。

特徴

フィードフォワード型が一方向にしか情報が流れないのに対し、RNNはループ構造を持ち、過去の情報を現在の処理に活用できます。

これは、人間が文章を読むときに、前の文脈を覚えながら次の単語を理解するプロセスに似ています。

得意な用途

- 自然言語処理(文章の生成、翻訳、要約など)

- 時系列データの予測(株価、需要予測など)

- 音声認識・音声合成

RNNは、時間的な流れや順序が重要なデータを扱う業務で活躍します。特に顧客とのコミュニケーションや、過去のトレンドを考慮した予測業務に適しています。

使い分けのポイント

| タイプ | 得意なデータ | 主な用途 | 導入難易度 |

|---|---|---|---|

| フィードフォワード型 | 表形式データ | 分類・予測 | ★☆☆(易) |

| CNN | 画像・動画 | 画像認識・検査 | ★★☆(中) |

| RNN | 時系列・テキスト | 需要予測・チャットボット | ★★★(難) |

扱うデータの種類が最も重要な判断基準です。数値データならフィードフォワード型、画像データならCNN、時系列・テキストデータならRNNを選択します。

ビジネス活用事例

中小企業でも十分に活用できる、業種別の具体的な活用事例を紹介します。

製造業:品質管理の自動化

具体的な活用方法

- 製品の表面にある傷、汚れ、色ムラなどを自動検出

- 画像から製品の寸法を測定し、規格外品を自動判別

- 部品の取り付け漏れや位置ずれを検出

導入効果の例

ある金属部品メーカーでは、CNNによる外観検査システムを導入した結果:

- 検査時間を70%削減(1個あたり30秒→10秒)

- 検査精度が95%→99%に向上

- 初期投資は約200万円、1年半で回収

小売・EC:需要予測とレコメンデーション

具体的な活用方法

- 過去の販売データ、天気、イベント情報などから将来の需要を予測

- 顧客の購買履歴や閲覧履歴から、興味を持ちそうな商品を提案

- 需要と在庫状況に応じた最適な価格設定

導入効果の例

ある地域密着型のスーパーマーケットでは:

- 食品ロスを30%削減

- 欠品率を15%→5%に改善

- クラウドサービス利用で月額5万円程度のコストで実現

あるアパレルECサイトでは:

- 購入転換率が1.8倍に向上

- 客単価が平均20%アップ

サービス業:顧客対応の効率化

具体的な活用方法

- FAQチャットボットによる自動応答

- 24時間365日の予約受付自動化

- 問い合わせ内容の自動分類と適切な担当者への振り分け

導入効果の例

ある美容院チェーンでは:

- 電話対応時間が月80時間削減

- 営業時間外の予約が**全体の35%**に

- 導入コストは初期30万円、月額3万円程度

バックオフィス:書類処理の自動化

具体的な活用方法

- 請求書・領収書の自動読み取りとデータ化

- 契約書の自動分類・管理

- レシートや伝票の自動入力

導入効果の例

ある建設会社では:

- 請求書処理時間が1件あたり10分→2分に短縮

- 月間300件の処理で、約40時間の工数削減

- 入力ミスがほぼゼロに

- クラウドサービスで月額2万円程度のコストで実現

導入時の注意点

データ量と品質の確保

ニューラルネットワークの精度は、学習に使うデータの量と品質に大きく左右されます。

必要なデータ量の目安

- 画像認識:各カテゴリごとに最低300〜500枚、できれば1,000枚以上

- 需要予測:最低でも1年分、できれば2〜3年分の販売データ

- チャットボット:100〜200パターンの質問と回答のペア

データの質も重要

- ラベル付けの正確性

- データの偏りの排除

- 入力フォーマットの一貫性

- ノイズや異常値の除去

現実的な対応策

- まずは社内にどんなデータがどれだけあるかを棚卸しする

- データが不足している場合は、データ収集の仕組みづくりから始める

- 転移学習(既存の学習済みモデルを活用)で必要データ量を減らす

コストと時間の見積もり

学習にかかる時間の目安

- シンプルな分類タスク:数時間〜1日程度

- 画像認識:数日〜1週間程度

- 複雑な予測モデル:1週間〜数週間

コストの内訳

- 初期開発費用:50万円〜300万円程度

- クラウド計算リソース:月額数千円〜数万円

- データ整備の人件費

- 運用・保守費用:月額1万円〜10万円程度

コストを抑える方法

- クラウドサービスの活用(Google Cloud、AWS、Azureなど)

- SaaS型AIツールの利用

- スモールスタートで効果を確認してから拡大

- IT導入補助金やものづくり補助金の活用

ブラックボックス問題への対応

ニューラルネットワークの課題の一つが、なぜその判断をしたのかが説明しにくいという点です。

特に注意が必要な分野

- 医療・診断(診断根拠の説明が必須)

- 金融・与信審査(融資判断の理由説明が法的に求められる)

- 人事評価(評価理由を本人に説明する必要がある)

現実的な対応策

- 説明可能AI(XAI)の活用

- ルールベースとの併用

- 人間の最終確認を残す

- 段階的に信頼を構築する

導入の見極めポイント

ニューラルネットワークが向いているケース

- 大量の繰り返し作業がある

- パターン認識が必要な業務がある

- 人間の判断にバラつきがある

- 24時間対応が求められる

- すでに十分なデータが蓄積されている

不向きなケース

- 業務プロセス自体が整理されていない

- データがほとんどない、または質が低い

- 判断基準が明確で、ルールベースで十分

- 取り扱うデータ量が少ない

中小企業が取るべき現実的なステップ

まずは業務の可視化から

多くの企業が「AI導入」から始めようとして失敗します。最初にやるべきはAI導入ではなく、業務の可視化です。

業務の可視化とは

- 誰が、何を、どのくらいの時間をかけてやっているのか

- どの業務が、どれくらいの頻度で発生しているのか

- どこで時間がかかっているのか、ボトルネックはどこか

- どんなデータが、どこに、どんな形で保存されているのか

具体的な方法

- 業務フローを書き出す

- 各作業の時間を計測する

- データの棚卸しをする

- 課題を洗い出す

この作業は外部のコンサルタントに頼まなくても、社内でできます。1〜2週間程度、各部署にヒアリングしながら進めれば、全体像が見えてきます。

基本的なデジタル化を優先

業務を可視化すると、Excel管理の限界と業務の属人化という課題が見つかることが多いです。実は、これらの課題を解決するだけで、業務効率は大きく改善します。

Excel管理の問題

- 複数人で同時に編集できない

- ファイルが個人のPCに保存されている

- データの整合性が取れない

- 検索や集計に時間がかかる

解決策

これらの問題は、高度なAIではなく、基本的なデジタルツールで十分解決できます:

- クラウド型の業務管理ツール(kintone、Notionなど)

- 顧客管理(CRM)ツール(HubSpot、Zoho CRMなど)

- ファイル共有(Google Drive、Dropboxなど)

これらのツールは、月額数百円〜数千円から利用でき、専門知識がなくても導入できます。

自社に合った「ちょうどいい仕組み」を選ぶ

デジタル化やAI導入を考えるとき、大企業と同じような立派なシステムは必要ありません。**中小企業には中小企業に合った「ちょうどいい仕組み」**があります。

選択肢は大きく3つ

| 方法 | 特徴 | 費用目安 | 向いているケース |

|---|---|---|---|

| 既製品SaaS | すぐ使える、低コスト | 月額数千円〜 | 一般的な業務 |

| ノーコード開発 | カスタマイズ可能 | 初期10万円〜 | 独自の業務フロー |

| フルカスタム開発 | 完全に自社仕様 | 初期100万円〜 | 複雑な要件 |

判断のポイント

- まずは既製品SaaSで試す(80%の企業は既製品で十分)

- 既製品で合わない部分が明確なら、ノーコード開発

- フルカスタムは最終手段

Harmonic Societyの考え方

私たちは、「会社ごとにちょうどいいデジタル化」を大切にしています。必要最小限の機能だけを抽出し、AI×モダン開発で、従来の1/3〜1/2のコストで実現します。

信頼できるパートナーの選び方

良いパートナーの特徴

- 課題のヒアリングを丁寧にしてくれる

- 「やらない方がいい」とも言ってくれる

- 複数の選択肢を提示してくれる

- 費用の内訳が明確

- 導入後のサポート体制がある

注意すべきパートナー

- 最初から高額な提案をしてくる

- 専門用語ばかりで説明が分かりにくい

- 契約を急がせる

相談前に準備しておくこと

- 解決したい課題を具体的に整理

- 予算の目安を決めておく

- 導入時期の希望

- 社内の体制

まとめ

この記事の要点

- ニューラルネットワークは強力だが万能ではない:得意な分野では大きな効果を発揮しますが、データ量や品質、コストなどの制約もあります。

- 段階を踏むことが重要:まずは業務の可視化、基本的なデジタル化から始めることで、無駄な投資を避けられます。

- 自社に合った「ちょうどいい仕組み」を選ぶ:大企業と同じシステムは必要ありません。必要な機能だけを、適正なコストで導入しましょう。

- 信頼できる専門家に相談する:わからないことは、遠慮なく外部の専門家に相談しましょう。

技術より大切なのは、課題の整理

最新のAI技術について知ることは重要ですが、それ以上に大切なのは、自社の業務課題を正しく理解することです。明確な目的があってこそ、技術は活きてきます。

小さな一歩から始めましょう

デジタル化もAI導入も、一度にすべてを変える必要はありません。小さく始めて、効果を確認しながら広げていく方が、失敗のリスクが少なく、社内の理解も得やすくなります。

Harmonic Societyは、あなたの会社の「調和ある変化」を支援します

テクノロジーは、人を置き去りにするものであってはいけません。社員が使いやすく、経営者が安心でき、お客様にも価値を届けられる——そんな**「調和のとれたデジタル化」**を、私たちは大切にしています。

「何から始めればいいか分からない」「うちの会社に本当に必要なのか判断できない」——そんな悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。あなたの会社にとって、本当に必要な一歩を、一緒に考えさせていただきます。