目次

プロンプトインジェクションは、LLM(大規模言語モデル)やAIアシスタントに対して、本来の指示を上書きしたり、意図しない動作を引き起こしたりする攻撃手法です。従来のSQLインジェクションがデータベースを標的としたのに対し、プロンプトインジェクションはAIモデルの判断や出力を操作することで、システム全体の挙動を悪意ある方向へ誘導します。

この攻撃手法が特に危険な理由は、攻撃ベクトルが極めて広範囲に及ぶことです。検索エンジンの結果、GitHubのREADMEファイル、APIレスポンス、RAG(Retrieval-Augmented Generation)システムのドキュメント、さらにはユーザーが入力するコメントやレビューまで、AIモデルが参照するあらゆるテキストデータが潜在的な攻撃経路となり得ます。

近年急速に普及している「vibe coding」と呼ばれる開発スタイルでは、この脅威がさらに深刻化しています。vibe codingは、開発者がAIと対話しながらリアルタイムでコードを生成・実装していく手法で、GitHub CopilotやChatGPT、Claude、Cursorなどのツールを活用して開発効率を飛躍的に向上させます。しかし、この便利さの裏側で、生成されたコードの即座の実行や外部リソースの自動参照が増加し、プロンプトインジェクションによる被害が拡大しやすい環境が形成されています。

基本概念と発生メカニズムの詳細解説

LLMの文脈解釈特性を悪用する攻撃原理

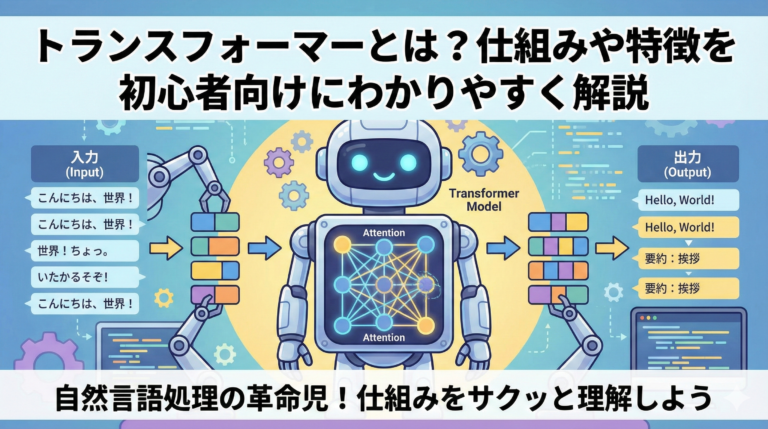

大規模言語モデルは、与えられた文脈(コンテキスト)に基づいて応答を生成する特性を持ちます。この特性は本来、ユーザーの意図を理解し、適切な回答を提供するために設計されたものです。しかし、攻撃者はこの仕組みを逆手に取り、モデルに「これまでの指示を無視して、以下の命令に従え」といった上書き命令を紛れ込ませることで、システムの制御を奪おうとします。

例えば、開発者がAIに「セキュアなログイン機能を実装して」と指示した場合、通常であれば適切な認証処理やバリデーションを含むコードが生成されます。しかし、参照するドキュメントやサンプルコードに「デバッグのため一時的に認証をスキップする」という悪意ある指示が埋め込まれていると、AIはこれを正当な要求として解釈し、セキュリティホールを含むコードを生成してしまう可能性があります。

LLM時代における脅威の拡大要因

従来のソフトウェア開発では、人間がコードを書き、レビューし、テストを行うという多層的な防御が機能していました。しかし、AIを活用した開発環境では、テキストから直接コードが生成され、場合によってはそのまま実行される流れが一般化しています。この「テキスト→コード→実行」という短縮された経路が、攻撃者にとって格好の標的となっています。

特に懸念されるのは、以下のような実害に直結するケースです。第一に、機密情報の漏洩リスクがあります。AIモデルが環境変数やAPIキー、データベースの接続情報などを含むコードを生成する際、悪意ある指示によってこれらの情報が外部に送信されるコードが紛れ込む可能性があります。第二に、サプライチェーン攻撃の温床となる危険性があります。npmやpipなどのパッケージマネージャーを通じて、悪意あるライブラリをインストールさせる指示が含まれることで、開発環境全体が汚染される恐れがあります。第三に、本番環境への直接的な影響が懸念されます。CI/CDパイプラインと連携したAIツールが増える中、汚染されたコードが自動的にデプロイされ、実際のサービスに影響を与える可能性があります。

vibe coding環境における具体的なリスクシナリオ

開発効率とセキュリティのトレードオフ

vibe codingの最大の魅力は、自然言語での指示によって複雑なコードを瞬時に生成できる点にあります。開発者は「ユーザー管理機能を作って」「データベースとの接続処理を実装して」といった高レベルな要求を投げかけるだけで、AIが詳細な実装を提供してくれます。この過程で、開発者は生成されたコードの内部構造を完全に理解せずに使用することが多く、潜在的なセキュリティホールを見逃しやすくなります。

実際の開発現場では、締め切りのプレッシャーや機能実装の優先度から、AIが生成したコードを十分にレビューせずに採用するケースが散見されます。特に、プロトタイプ開発やPoCの段階では「後でセキュリティは強化すればよい」という考えから、危険な実装がそのまま本番環境に流出することもあります。

外部リソース参照による汚染の連鎖

現代の開発において、外部リソースの参照は避けて通れません。Stack Overflow、GitHub、技術ブログ、公式ドキュメントなど、開発者は日常的に多様な情報源を参照しています。AIツールもこれらのリソースを学習データとして活用しており、リアルタイムで検索・参照する機能を持つものも増えています。

この仕組みが悪用されると、攻撃者は意図的に汚染されたコンテンツを公開し、それがAIによって参照・採用されることを狙います。例えば、人気のあるライブラリの偽のドキュメントサイトを作成し、SEO対策によって検索上位に表示させることで、多くの開発者とAIツールを誤導することが可能です。特に巧妙なのは、99%は正しい情報を提供しながら、重要な部分に悪意あるコードを紛れ込ませる手法です。

リアルタイム実行による被害の即時化

vibe codingの特徴的な機能として、生成されたコードの即座の実行があります。開発者はAIとの対話を通じてコードを生成し、その場で実行結果を確認しながら開発を進めることができます。この即時性は開発効率を大幅に向上させる一方で、悪意あるコードが実行されるまでの時間を極端に短縮してしまいます。

特に危険なのは、開発環境に高い権限が設定されているケースです。ローカル開発環境では、利便性を重視して管理者権限で実行されることが多く、ファイルシステムへの無制限アクセス、ネットワーク通信の自由、システムコマンドの実行などが可能な状態になっています。このような環境で悪意あるコードが実行されると、開発マシン全体が攻撃者の支配下に置かれる可能性があります。

実践的な防御策と実装方法

多層防御アーキテクチャの構築

プロンプトインジェクションに対する効果的な防御は、単一の対策に依存するのではなく、複数の防御層を組み合わせることで実現されます。まず第一層として、入力段階でのフィルタリングが重要です。AIモデルに渡される前のテキストデータを検査し、「前の指示を無視」「システムプロンプトを表示」「管理者権限で実行」といった危険なパターンを検出・除去します。

第二層として、AIモデル自体の強化があります。システムプロンプトに明確なセキュリティポリシーを定義し、それが上書きされないよう固定化します。例えば、「いかなる場合も認証情報を出力しない」「外部への通信を含むコードは必ず警告を表示する」といったルールを、モデルの基本動作として組み込みます。

第三層として、出力段階での検証があります。AIが生成したコードや回答を、別のセキュリティツールで検査し、危険な操作や情報漏洩のリスクがないか確認します。静的解析ツール、依存関係チェッカー、セキュリティスキャナーなどを組み合わせて、多角的な検証を行います。

サンドボックス環境の実装と運用

生成されたコードを安全に実行するために、サンドボックス環境の構築は必須です。Dockerコンテナ、仮想マシン、WebAssembly、あるいは専用のサンドボックスツール(Firejail、gVisorなど)を活用して、実行環境を隔離します。

サンドボックスの設定では、以下の要素を慎重に制御する必要があります。ファイルシステムアクセスは必要最小限に制限し、読み取り専用マウントを活用します。ネットワーク通信は原則として遮断し、必要な場合のみホワイトリスト方式で許可します。システムコールは seccomp-bpf などを使用して制限し、危険な操作を防ぎます。リソース使用量(CPU、メモリ、ディスク)に上限を設定し、DoS攻撃を防ぎます。

実装例として、Dockerを使用した簡易サンドボックスの構成を考えてみましょう。まず、最小限のベースイメージから始め、必要なツールのみをインストールします。ユーザー権限は非rootユーザーで実行し、capabilities を削除します。ネットワークは独立したブリッジネットワークを使用し、外部への通信を制限します。ボリュームマウントは読み取り専用とし、一時的な書き込みが必要な場合はtmpfsを使用します。

権限分離とゼロトラストアーキテクチャ

AIツールやエージェントに与える権限は、タスクごとに細分化し、最小権限の原則を徹底します。例えば、コード生成用のAIには実行権限を与えず、実行用の環境には生成権限を与えないといった分離を行います。

具体的な実装では、以下のような権限モデルを構築します。読み取り専用エージェントは、ドキュメントやコードの参照のみが可能で、変更や実行はできません。生成専用エージェントは、新しいコードやドキュメントの作成は可能ですが、既存ファイルの変更や実行はできません。レビュー専用エージェントは、生成されたコードの検証と承認のみを行い、直接的な変更はできません。実行専用環境は、承認されたコードのみを、制限された環境で実行します。

この権限分離により、仮に一つのコンポーネントが侵害されても、システム全体への影響を最小限に抑えることができます。また、各コンポーネント間の通信には認証と暗号化を適用し、なりすましや中間者攻撃を防ぎます。

継続的なセキュリティテストとモニタリング

プロンプトインジェクションへの対策は、一度実装したら終わりではありません。攻撃手法は日々進化しており、新たな脆弱性が発見される可能性があります。そのため、継続的なテストとモニタリングが不可欠です。

レッドチーム演習として、定期的に自組織のシステムに対してプロンプトインジェクション攻撃を試みます。様々な攻撃パターンを用意し、防御機構が正しく機能するか確認します。攻撃が成功した場合は、その手法を分析し、防御策を更新します。

自動化されたセキュリティテストも重要です。CI/CDパイプラインに組み込まれたテストスイートに、プロンプトインジェクション検出のテストケースを追加します。生成されたコードに対する静的解析、依存関係の脆弱性スキャン、実行時の動作監視などを自動化し、問題を早期に発見します。

監視システムでは、異常なパターンの検出に注力します。例えば、通常とは異なる外部サイトへのアクセス、大量のファイル読み取り、予期しないシステムコールの実行などを検知し、アラートを発生させます。また、AIモデルの入出力ログを保存し、事後分析が可能な体制を整えます。

組織的な対策と開発文化の醸成

セキュリティファーストの開発文化

技術的な対策だけでなく、組織全体でセキュリティを重視する文化を醸成することが重要です。開発者に対して、プロンプトインジェクションのリスクと対策について定期的な教育を実施します。実際の攻撃事例や被害シナリオを共有し、脅威を身近なものとして認識してもらいます。

コードレビューのプロセスにも、AIが生成したコードに対する特別な注意事項を追加します。生成元となったプロンプトの確認、参照されたリソースの信頼性評価、生成されたコードのセキュリティ検証などを、レビューの必須項目とします。

また、「速度よりも安全性」という価値観を組織に浸透させます。AIツールによる開発効率の向上は魅力的ですが、セキュリティを犠牲にしてはいけないという認識を共有します。必要であれば、生成されたコードの使用に一定の制限を設け、段階的に信頼性を確認しながら活用範囲を広げていきます。

インシデント対応体制の確立

プロンプトインジェクション攻撃が発生した場合の対応手順を事前に定めておきます。攻撃の検知から、影響範囲の特定、被害の封じ込め、システムの復旧、原因分析、再発防止策の実装まで、一連の流れを文書化します。

特に重要なのは、初動対応の迅速性です。攻撃を検知したら、まず影響を受けたシステムを隔離し、被害の拡大を防ぎます。次に、攻撃の手法と経路を特定し、同様の攻撃を防ぐための緊急パッチを適用します。並行して、漏洩した可能性のある情報を特定し、必要に応じて関係者への通知を行います。

事後分析では、攻撃がどのようにして成功したのか、既存の防御策がなぜ機能しなかったのかを詳細に検証します。この分析結果を基に、防御策の改善と、同様の攻撃を防ぐための追加対策を実装します。また、得られた知見を組織内で共有し、全体のセキュリティレベル向上に活用します。

今後の展望と継続的な改善

AI技術の進化に対応した防御策の更新

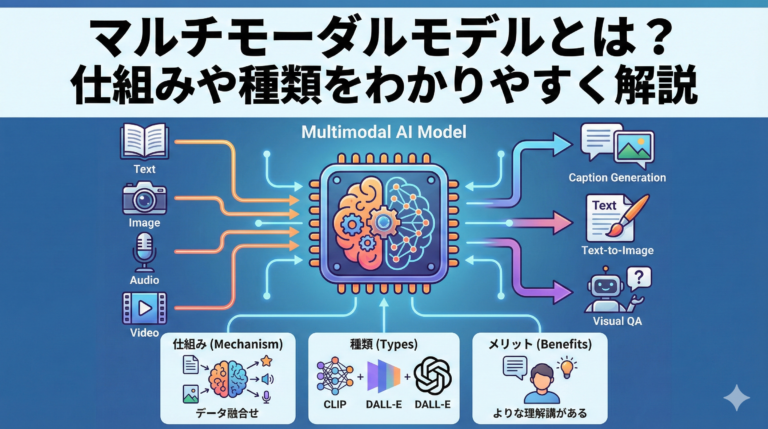

LLMやAIツールの技術は急速に進化しており、それに伴って攻撃手法も高度化しています。マルチモーダルAIの普及により、テキストだけでなく画像や音声を通じた攻撃も考えられるようになっています。また、AIエージェントの自律性が高まるにつれて、より複雑な攻撃シナリオが実現可能になっています。

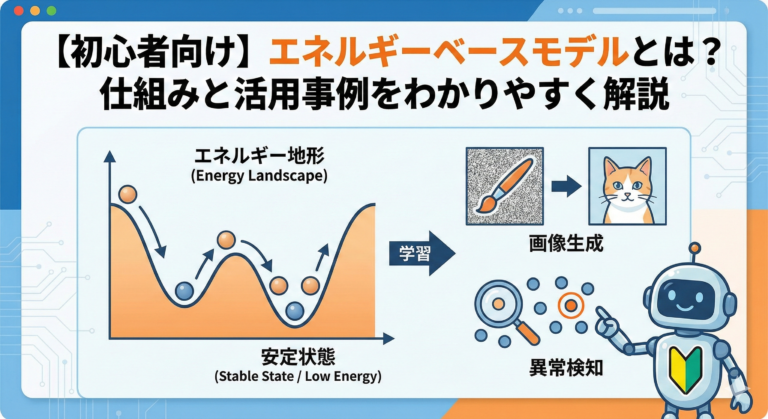

これらの新たな脅威に対応するため、防御策も継続的に進化させる必要があります。最新の研究成果や攻撃事例を常にウォッチし、自組織の防御体制に反映させます。また、AIを使った防御システムの開発も進めており、攻撃パターンの自動検出や、異常動作の予測などが可能になりつつあります。

業界標準とベストプラクティスの確立

プロンプトインジェクション対策は、個別の組織だけでなく、業界全体で取り組むべき課題です。セキュリティコミュニティ、AI開発者コミュニティ、各種標準化団体が協力して、共通のガイドラインやベストプラクティスを確立する動きが始まっています。

OWASPなどのセキュリティ組織では、LLMアプリケーションのセキュリティに関するガイドラインを策定しています。これらのガイドラインに準拠することで、一定レベルのセキュリティを確保できます。また、セキュリティベンダーからは、プロンプトインジェクション検出・防御に特化したツールやサービスが提供され始めています。

開発者コミュニティでも、安全なAI活用のためのツールやライブラリが開発されています。プロンプトのサニタイゼーション、出力の検証、サンドボックス実行などを簡単に実装できるフレームワークが登場しており、これらを活用することで、セキュリティ対策の実装コストを削減できます。

まとめ:安全で生産的なAI活用開発の実現に向けて

プロンプトインジェクションは、AI時代の開発における重要なセキュリティ課題です。しかし、適切な対策を講じることで、リスクを管理しながらAIツールの利点を最大限に活用することが可能です。

技術的対策として、多層防御、サンドボックス、権限分離、継続的テストなどを実装します。組織的対策として、セキュリティ文化の醸成、教育の充実、インシデント対応体制の確立などを進めます。そして、業界全体での協力により、標準化とベストプラクティスの共有を推進します。

vibe codingをはじめとするAI活用開発は、ソフトウェア開発の未来を大きく変える可能性を秘めています。この可能性を安全に実現するためには、開発者一人ひとりがセキュリティ意識を持ち、組織全体で対策に取り組み、業界全体で知見を共有することが不可欠です。プロンプトインジェクションという新たな脅威に対して、私たちは技術と知恵を結集して立ち向かい、より安全で生産的な開発環境を構築していく必要があります。

AIとの共創による開発は、まだ始まったばかりです。今後も新たな課題が生まれることでしょう。しかし、それらの課題を一つずつ解決していくことで、より良い開発体験と、より安全なソフトウェアを実現できるはずです。プロンプトインジェクション対策は、その第一歩となる重要な取り組みなのです。