目次

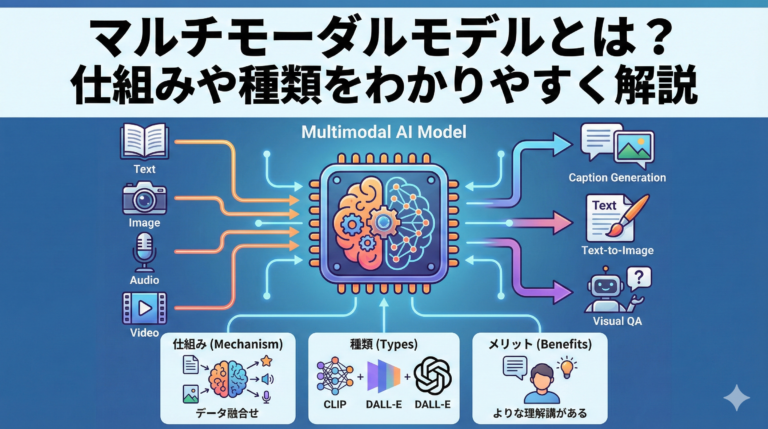

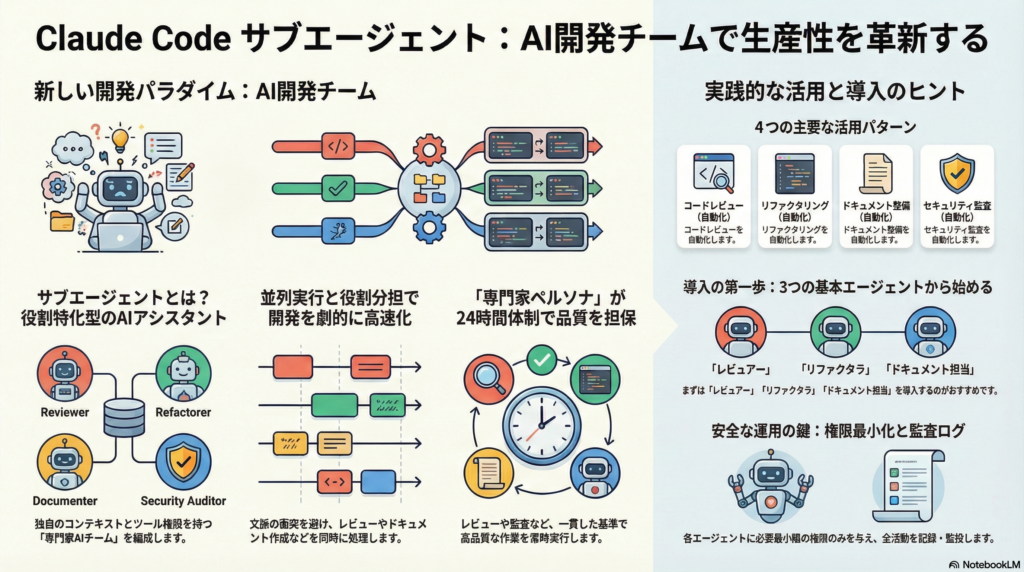

生成AIによる開発支援は、もはや「便利なツール」から「必須のパートナー」へと進化しました。しかし、単一の万能アシスタントに全てを任せる時代は終わりを迎えつつあります。より高度で効率的な開発を実現するために、役割別AIチームという新しいパラダイムが登場しました。

Claude Codeのサブエージェント機能は、この新しい開発スタイルを実現する革新的な仕組みです。独自のコンテキストウィンドウ、カスタムプロンプト、専用ツール権限を持つ「専門AI」を複数配置し、タスクを委譲・並列化することで、従来では考えられなかった開発効率を実現します。

本記事では、Claude Codeサブエージェントの基本概念から実装方法、活用パターン、そして運用のベストプラクティスまで、実践的な知識を体系的に解説します。これを読めば、あなたも今日からAIチームを編成し、開発プロセスを革新できるようになります。

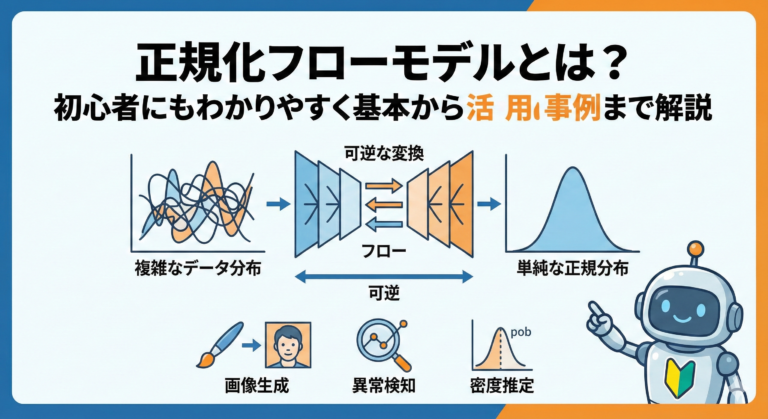

Claude Code サブエージェントとは?

定義:特定タスクに特化したカスタムAIアシスタント

Claude Codeサブエージェントは、特定のタスクや役割に特化したカスタムAIアシスタントです。メインのClaudeとは別のコンテキストで実行され、それぞれが独自のシステムプロンプトとツール権限を持つことができます。

従来の単一AIアシスタントモデルでは、全てのタスクを一つのコンテキスト内で処理する必要がありました。これは、複雑なプロジェクトにおいて文脈の混乱や、処理の非効率性を招く原因となっていました。サブエージェントは、この問題を根本的に解決します。

各サブエージェントは、まるで専門知識を持つチームメンバーのように振る舞います。コードレビュー専門のエージェント、リファクタリング専門のエージェント、ドキュメント作成専門のエージェントなど、それぞれが特定の領域で最高のパフォーマンスを発揮するよう設計されています。

利点:文脈衝突の回避・並列実行・役割分担による生産性向上

サブエージェントの最大の利点は、文脈衝突の回避です。メインエージェントが全体的なプロジェクト管理を行いながら、各サブエージェントは独立したコンテキストで専門的なタスクを処理します。これにより、複雑な情報が混在することなく、各タスクに最適な処理が可能になります。

並列実行能力も重要な特徴です。複数のサブエージェントが同時に異なるタスクを処理できるため、従来の逐次処理と比較して大幅な時間短縮が実現できます。例えば、コードレビューとドキュメント更新を同時並行で進めることが可能です。

役割分担による生産性向上も見逃せません。各エージェントが特定の役割に最適化されているため、一般的なAIアシスタントよりも高品質な出力が期待できます。専門性の高いプロンプトエンジニアリングにより、各分野でエキスパートレベルの支援を受けることができます。

なぜ今、サブエージェントなのか

大規模コードベース対応:探索・要約・リファクタリングを並列に進められる

現代のソフトウェア開発において、コードベースの規模は年々拡大しています。数百万行のコードを持つプロジェクトも珍しくありません。このような大規模コードベースを効率的に管理・改善するには、従来の手法では限界があります。

サブエージェントを活用することで、コードの探索、要約、リファクタリングといった作業を並列に実行できます。例えば、あるエージェントが特定の機能に関連するコードを探索している間に、別のエージェントは既に発見されたコードの要約を作成し、さらに別のエージェントがリファクタリング案を検討するといった並列処理が可能です。

この並列化により、従来なら数日かかっていた大規模なコード改善作業を、数時間で完了させることも可能になります。特に、技術的負債の解消やアーキテクチャの刷新といった大規模なプロジェクトにおいて、その効果は顕著に現れます。

“専門家ペルソナ”の常設:レビュー専用・ドキュメント専用など、恒常化した担当を用意

開発チームにおいて、特定の役割を持つメンバーの存在は不可欠です。しかし、人的リソースの制約から、全ての役割に専任者を配置することは困難です。サブエージェントは、この問題に対する革新的な解決策を提供します。

レビュー専門のサブエージェントは、コーディング規約の遵守、セキュリティ脆弱性の検出、パフォーマンス問題の指摘など、一貫した品質基準でコードレビューを実施します。人間のレビュアーと異なり、疲労や見落としがなく、24時間365日稼働可能です。

ドキュメント専門のサブエージェントは、コードの変更に応じて自動的にドキュメントを更新し、APIリファレンスを生成し、変更履歴を記録します。これにより、ドキュメントの陳腐化という慢性的な問題を解決できます。

運用面の追い風:Claude Code自体の利用が拡大し、周辺テンプレやOSSも増加

Claude Codeの利用者コミュニティは急速に拡大しており、それに伴って周辺エコシステムも充実してきています。GitHubには多数のサブエージェントテンプレートが公開され、様々なユースケースに対応した実装例が共有されています。

オープンソースコミュニティによる貢献も活発で、特定の言語やフレームワークに特化したサブエージェント、業界標準のコーディング規約に準拠したレビューエージェントなど、実用的なツールが日々追加されています。

この豊富なリソースにより、ゼロからサブエージェントを構築する必要がなくなり、既存のテンプレートをカスタマイズすることで、短期間で高品質なAIチームを編成できるようになりました。

アーキテクチャの理解

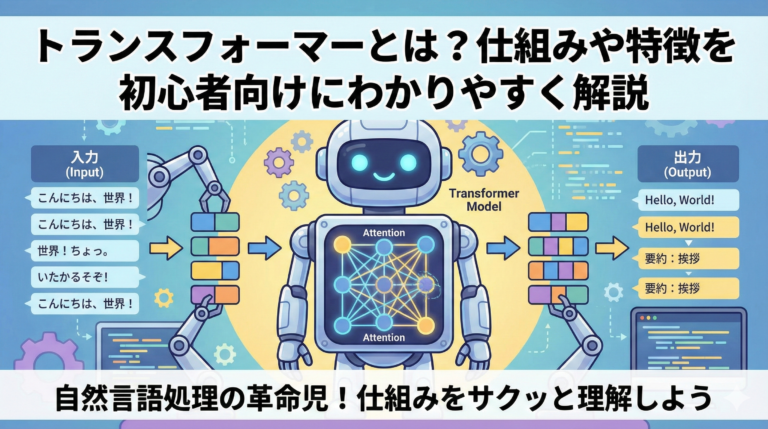

メイン↔サブの関係:タスク適合時に自動委譲/明示呼び出しも可

Claude Codeのアーキテクチャにおいて、メインエージェントとサブエージェントの関係は柔軟に設計されています。メインエージェントは、タスクの性質を判断し、適切なサブエージェントに自動的に委譲することができます。

自動委譲のメカニズムは、事前に定義されたルールに基づいて動作します。例えば、プルリクエストの作成が検出された場合は自動的にレビューエージェントが起動し、READMEファイルの更新が必要な場合はドキュメントエージェントが呼び出されます。

一方で、明示的な呼び出しも可能です。開発者は特定のコマンドやトリガーを使用して、任意のタイミングでサブエージェントを起動できます。これにより、自動化と手動制御のバランスを取りながら、柔軟な運用が可能になります。

サブエージェントの処理結果は、構造化された形式でメインエージェントに返却されます。メインエージェントは、複数のサブエージェントからの結果を統合し、総合的な判断や次のアクションの決定を行います。

コンテキスト設計:各サブは独自ウィンドウを持ち、長文処理や別視点の解析に有効

各サブエージェントが独自のコンテキストウィンドウを持つことは、Claude Codeサブエージェントシステムの核心的な特徴です。この設計により、各エージェントは他のタスクに影響されることなく、専門的な処理に集中できます。

独立したコンテキストウィンドウは、特に長文処理において威力を発揮します。例えば、大規模なコードベースの分析を行う際、メインエージェントのコンテキストを圧迫することなく、サブエージェントが詳細な解析を実行できます。

また、同じコードに対して異なる視点からの解析を並行して行うことも可能です。セキュリティの観点、パフォーマンスの観点、保守性の観点など、複数のサブエージェントがそれぞれの専門性を活かして多角的な分析を提供します。

コンテキストの分離は、機密情報の管理においても重要です。特定のサブエージェントにのみ機密情報へのアクセスを許可し、他のエージェントからは隔離することで、セキュリティリスクを最小化できます。

並列度の目安:同時多発タスクはキュー制御される

サブエージェントの並列実行には、システムリソースの制約があります。同時に実行できるサブエージェントの数は、利用しているプランやシステムの負荷状況によって変動します。

一般的な観測では、3〜5個のサブエージェントが同時に効率的に動作することが確認されています。それ以上のタスクが発生した場合は、内部的にキュー管理が行われ、順次処理されます。

このキュー制御メカニズムは、システムの安定性を保ちながら、最大限の並列性を実現するよう設計されています。優先度の高いタスクを先に処理したり、リソース集約的なタスクと軽量なタスクをバランスよく配分したりする最適化も行われます。

開発者は、この並列度の制約を理解した上で、タスクの分割戦略を立てる必要があります。大きなタスクを適切なサイズに分割し、効率的な並列処理を実現することが、サブエージェント活用の鍵となります。

導入手順(最短ルート)

1. 公式ドキュメントを確認(概念・設定項目・イベント)

サブエージェントの導入を始める前に、Anthropicの公式ドキュメントを熟読することが不可欠です。ドキュメントには、基本概念の説明から詳細な設定項目、イベントハンドリングの方法まで、必要な情報が網羅されています。

特に重要なのは、サブエージェントのライフサイクルに関する理解です。作成、起動、実行、終了の各フェーズで何が起こるのか、どのようなイベントが発生するのかを把握することで、適切な設計が可能になります。

設定項目についても、各パラメータの意味と影響を正確に理解する必要があります。システムプロンプト、ツール権限、リソース制限など、サブエージェントの動作を決定づける重要な要素について、十分な知識を得ておきましょう。

2. 役割定義:目的/入力/出力/使用ツール/評価基準を箇条書きで決める

効果的なサブエージェントを作成するには、明確な役割定義が必要です。以下の要素を箇条書きで整理することから始めます。

目的については、そのサブエージェントが解決すべき具体的な問題を定義します。「コードの品質向上」といった抽象的な目的ではなく、「PEP8準拠のPythonコードスタイルチェック」のように具体的に記述します。

入力と出力の仕様も詳細に定義します。どのような形式のデータを受け取り、どのような構造で結果を返すのか。JSONスキーマなどを使用して、厳密に定義することで、後の統合作業がスムーズになります。

使用ツールの選定も重要です。ファイルシステムへのアクセス、外部APIの呼び出し、データベースへの接続など、タスクに必要な最小限の権限のみを付与します。

評価基準を事前に設定することで、サブエージェントのパフォーマンスを定量的に測定できます。処理時間、精度、カバレッジなど、具体的な指標を定めておきましょう。

3. サブエージェント作成:カスタムシステムプロンプト・許可ツール・制約を設定

役割定義が完了したら、実際のサブエージェント作成に移ります。最も重要なのは、カスタムシステムプロンプトの設計です。

システムプロンプトは、サブエージェントの「人格」と「専門性」を定義します。役割、責任、制約、出力形式など、エージェントの振る舞いを決定づける指示を明確に記述します。具体例を含めることで、より一貫性のある動作を実現できます。

許可ツールの設定では、最小権限の原則を守ります。例えば、レビューエージェントには読み取り権限のみを付与し、書き込み権限は与えません。これにより、意図しない変更やセキュリティリスクを防ぎます。

制約条件も明確に設定します。処理時間の上限、出力サイズの制限、特定の操作の禁止など、安全で効率的な動作を保証するための境界条件を定義します。

4. 呼び出し方の決定:自動委譲の条件 or 明示トリガ

サブエージェントの呼び出し方法は、ユースケースに応じて柔軟に設計できます。自動委譲と明示的トリガーのバランスを考慮して、最適な方法を選択します。

自動委譲を設定する場合は、トリガー条件を明確に定義します。ファイルの変更パターン、特定のコマンドの実行、時間ベースのスケジュールなど、様々な条件を組み合わせることができます。

明示的トリガーを使用する場合は、分かりやすいコマンド体系を設計します。例えば、「@review」でレビューエージェントを起動、「@refactor」でリファクタリングエージェントを起動するなど、直感的な命名規則を採用します。

ハイブリッドアプローチも有効です。通常は自動委譲で動作しながら、必要に応じて手動でオーバーライドできる仕組みを用意することで、柔軟性と自動化のバランスを取ることができます。

5. 小さく検証→段階導入:ログ確認・出力フォーマット標準化・ロールバック準備

サブエージェントの導入は、段階的に進めることが成功の鍵です。まず、最も単純なタスクから始めて、徐々に複雑な処理へと拡張していきます。

初期段階では、詳細なログを有効にして、サブエージェントの動作を細かく監視します。入力データ、処理過程、出力結果、エラーメッセージなど、全ての情報を記録し、想定通りの動作をしているか確認します。

出力フォーマットの標準化も重要です。全てのサブエージェントが統一された形式で結果を返すようにすることで、メインエージェントでの統合処理が簡潔になります。JSONスキーマやProtocol Buffersなどを使用して、厳密な型定義を行います。

ロールバック準備も忘れずに行います。サブエージェントの動作に問題が発生した場合に、迅速に以前の状態に戻せるよう、バックアップとリカバリ手順を整備しておきます。

ユースケース別パターン集

コードレビュー/PRコメント

コードレビューは、サブエージェントの最も効果的な活用例の一つです。変更差分の要点抽出から始まり、レビューポイントの生成、そしてプルリクエストへの自動投稿まで、一連のプロセスを自動化できます。

レビューエージェントは、コーディング規約の遵守状況をチェックし、潜在的なバグを検出し、パフォーマンスの改善提案を行います。人間のレビュアーが見落としがちな細かい問題も、一貫性を持って指摘することができます。

特に効果的なのは、セキュリティ脆弱性の検出です。SQLインジェクション、XSS、認証・認可の不備など、重大なセキュリティリスクを早期に発見し、具体的な修正案と共に報告します。

PRコメントの自動生成では、単なる問題の指摘に留まらず、修正案のコードスニペットや、関連するベストプラクティスへのリンクも含めることで、開発者の学習と改善を促進します。

リファクタリング担当

リファクタリング専門のサブエージェントは、コードの品質向上に特化した処理を行います。規約に沿った関数分割、命名規則の統一、重複コードの除去など、コードの保守性を向上させる様々な改善を提案します。

このエージェントの特徴は、単なるコード変更の提案に留まらず、テストコードの更新まで含めた包括的な改善案を提示することです。リファクタリング後もテストが通ることを保証し、安全な改善を実現します。

大規模なリファクタリングでは、段階的な実行計画も生成します。依存関係を考慮して、リスクを最小化しながら着実に改善を進められるよう、適切な順序でのタスク分割を行います。

パフォーマンス最適化も重要な役割です。アルゴリズムの改善、データ構造の最適化、不要な処理の削除など、実行効率を向上させる提案を行い、ベンチマーク結果と共に効果を定量的に示します。

ドキュメント整備

ドキュメント専門のサブエージェントは、開発者が最も苦手とする作業を自動化します。README.mdの更新、CHANGELOGの管理、APIドキュメントの生成など、様々なドキュメント関連タスクを処理します。

型定義や公開APIからの自動シグネチャ抽出により、常に最新の状態を保つドキュメントを維持できます。コードの変更を検知して、影響を受けるドキュメントを自動的に更新する仕組みも実装可能です。

使用例やサンプルコードの生成も得意分野です。APIの使い方を示す実践的なコード例を、様々なユースケースに応じて自動生成し、開発者が迷うことなく実装できるよう支援します。

多言語対応も可能で、英語で書かれたドキュメントを他の言語に翻訳したり、逆に母国語で書かれたコメントを英語のドキュメントに変換したりすることで、グローバルなチーム開発を支援します。

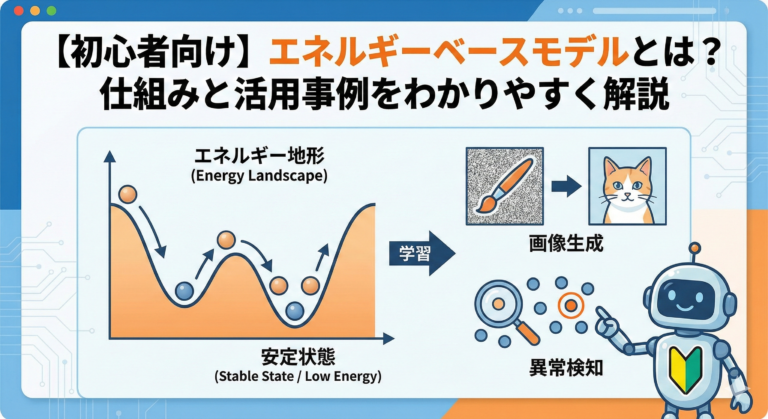

解析・監査

セキュリティ監査や依存関係の分析を専門とするサブエージェントは、プロジェクトの健全性を維持する上で重要な役割を果たします。定期的な脆弱性スキャン、ライセンス違反の検出、技術的負債の可視化などを自動化します。

依存関係の棚卸しでは、使用しているライブラリのバージョン情報、既知の脆弱性、アップデート可能性などを包括的にレポートします。さらに、依存関係の複雑さを分析し、循環依存や過度な結合を検出します。

観測データの要約レポート生成も重要な機能です。アプリケーションのログ、メトリクス、トレースデータを分析し、異常パターンの検出、パフォーマンスボトルネックの特定、リソース使用状況の可視化を行います。

コンプライアンス監査では、業界標準や社内規定への準拠状況を継続的にチェックし、違反が発見された場合は具体的な改善策と共に報告します。

Claude Code Hooksとの併用設計

フック=確定処理、サブエージェント=知的処理で役割分担

Claude Code Hooksとサブエージェントを組み合わせることで、より強力な自動化システムを構築できます。基本的な設計思想は、フックが確定的な処理を、サブエージェントが知的な判断を伴う処理を担当するという役割分担です。

例えば、コードレビューのワークフローでは、サブエージェントがコードの品質評価と改善提案を行い、その結果を受けてフックがテストの実行、リンターの起動、通知の送信といった確定的な処理を実行します。

この分離により、システムの予測可能性と柔軟性のバランスが取れます。フックによる処理は常に同じ結果を返すため信頼性が高く、サブエージェントによる処理は状況に応じた最適な判断を提供します。

エラーハンドリングも明確になります。フックの失敗は確定的なエラーとして扱い、サブエージェントの判断は推奨事項として扱うことで、システム全体の安定性を保ちながら、継続的な改善を実現できます。

終了コードと標準出力の設計で自動承認/差し戻しを分岐

サブエージェントとフックの連携において、終了コードと標準出力の設計は極めて重要です。明確な規約を定めることで、自動的な判断と処理の分岐を実現できます。

終了コード0は成功を示し、自動承認のトリガーとなります。終了コード1は軽微な問題を示し、警告を出しつつ処理を継続します。終了コード2以上は重大な問題を示し、自動的な差し戻しや人間による介入を要求します。

標準出力には構造化されたJSONフォーマットを使用し、詳細な情報を含めます。問題の種類、重要度、影響範囲、推奨される対処法などを明確に記述することで、後続の処理や人間の判断を支援します。

この設計により、CI/CDパイプラインとの統合も容易になります。既存のビルドシステムやデプロイメントツールと連携し、品質ゲートとして機能させることができます。

テンプレート・ベストプラクティス

初期セット:Reviewer/Refactorer/Doc Writer/Data Analyst

サブエージェントの導入を始める際は、以下の4つの基本的な役割から始めることを推奨します。

Reviewerエージェントは、コード品質の門番として機能します。コーディング規約の遵守、ベストプラクティスの適用、潜在的な問題の検出など、コードレビューの基本的なタスクを自動化します。

Refactorerエージェントは、コードの継続的な改善を担当します。技術的負債の解消、パフォーマンスの最適化、可読性の向上など、既存コードの品質を段階的に向上させます。

Doc Writerエージェントは、ドキュメントの作成と維持を自動化します。APIドキュメント、使用例、設定ガイドなど、開発者と利用者の両方に必要な情報を常に最新の状態で提供します。

Data Analystエージェントは、プロジェクトに関する様々なデータを分析し、洞察を提供します。コード複雑度の推移、バグ発生率の分析、開発速度の測定など、データドリブンな意思決定を支援します。

プロンプト雛形:目的→手順→境界条件→出力形式→禁止事項

効果的なサブエージェントのプロンプトは、以下の構造に従って設計します。

まず目的を明確に記述します。「あなたはPythonコードのレビュー専門家です。PEP8準拠性、セキュリティ、パフォーマンスの観点からコードを評価します」のように、具体的な役割を定義します。

次に手順を段階的に記述します。「1. コード全体の構造を把握する、2. 各関数の責任範囲を確認する、3. 潜在的な問題を特定する、4. 改善案を提示する」といった形で、処理の流れを明示します。

境界条件も重要です。「ファイルサイズが10MB以上の場合は要約のみ提供」「処理時間が30秒を超えた場合は中断」など、異常系の処理方法を定義します。

出力形式は厳密に指定します。JSONスキーマを使用して、必須フィールド、オプションフィールド、データ型などを明確に定義し、後続処理との互換性を保証します。

最後に禁止事項を明記します。「個人情報を含む内容は出力しない」「外部サービスへの直接アクセスは行わない」など、セキュリティとプライバシーを守るための制約を設定します。

OSS/レシピの活用:公開サブエージェント集から流用・比較

コミュニティによって公開されているサブエージェントのテンプレートやレシピを活用することで、開発時間を大幅に短縮できます。GitHubには様々な用途に特化したサブエージェントが公開されており、これらを出発点として独自のカスタマイズを行うことができます。

人気の高いテンプレートには、言語別のレビューエージェント(Python用、JavaScript用、Go用など)、フレームワーク特化型のエージェント(React、Django、Spring Boot対応など)、業界標準準拠のエージェント(OWASP、ISO準拠など)があります。

これらのテンプレートを比較検討する際は、更新頻度、スター数、イシュー対応状況などを確認し、活発にメンテナンスされているものを選択します。また、ライセンス条件も確認し、商用利用が可能かどうかを事前に確認します。

複数のテンプレートの良い部分を組み合わせることも有効です。例えば、あるテンプレートの構造設計を採用しつつ、別のテンプレートのプロンプト設計を参考にするといった形で、最適なサブエージェントを構築できます。

セキュリティとガバナンス

権限最小化:サブごとにツール許可を限定

セキュリティの基本原則である「最小権限の原則」は、サブエージェントの設計においても重要です。各サブエージェントには、その役割を果たすために必要最小限の権限のみを付与します。

例えば、コードレビューエージェントには読み取り権限のみを付与し、ファイルの変更権限は与えません。一方、リファクタリングエージェントには特定のディレクトリに対する書き込み権限を付与しますが、設定ファイルや機密情報を含むディレクトリへのアクセスは制限します。

ネットワークアクセスについても慎重に管理します。外部APIへのアクセスが必要な場合は、ホワイトリスト方式で許可されたエンドポイントのみにアクセスを限定し、認証情報は安全に管理します。

定期的な権限の見直しも重要です。サブエージェントの役割や責任が変化した場合、それに応じて権限設定も更新し、常に最小限の権限で動作するよう維持管理します。

監査ログ:入力・出力・実行履歴を保存

全てのサブエージェントの活動を記録する包括的な監査ログシステムは、セキュリティとコンプライアンスの観点から不可欠です。

入力データのログでは、誰が、いつ、どのようなデータをサブエージェントに提供したかを記録します。これにより、不正な使用や異常なパターンを検出できます。センシティブな情報はマスキングしつつ、監査に必要な情報は保持します。

出力データのログも同様に重要です。サブエージェントが生成した全ての結果を記録し、後から検証可能な状態を維持します。特に、セキュリティに関わる判断や、重要な変更の提案については、詳細な記録を残します。

実行履歴には、処理時間、使用リソース、アクセスしたファイルやAPIなど、サブエージェントの動作に関する詳細な情報を含めます。これらの情報は、パフォーマンスの最適化やトラブルシューティングにも活用できます。

安全運用:本番ブランチ直書き禁止、PR経由での適用、フックでの強制テスト

本番環境での安全な運用を実現するため、厳格な運用ルールを設定します。

最も重要なルールは、本番ブランチへの直接的な変更を絶対に禁止することです。全ての変更は、開発ブランチで行い、プルリクエストを経由して本番環境に反映されるようにします。この過程で、人間によるレビューとサブエージェントによる自動チェックの両方を実施します。

プルリクエストのマージ前には、フックによる強制的なテストを実行します。単体テスト、統合テスト、セキュリティスキャンなど、品質を保証するための一連のチェックを自動化し、全てのテストをパスしない限りマージできないように設定します。

緊急時の対応手順も事前に定めておきます。サブエージェントの誤動作や予期しない結果が発生した場合の rollback 手順、エスカレーションパス、連絡体制などを明文化し、迅速な対応を可能にします。

KPIと効果測定

レビュー指摘件数の推移、テスト通過率、リードタイム、手戻り率、PR滞留時間

サブエージェント導入の効果を定量的に評価するため、複数のKPIを設定し、継続的にモニタリングします。

レビュー指摘件数の推移は、コード品質の向上を示す重要な指標です。初期は多くの指摘が発生しますが、時間の経過と共に減少することで、開発チームの学習効果とコード品質の改善を確認できます。

テスト通過率の向上も重要な成果指標です。サブエージェントによる事前チェックにより、テスト失敗によるビルドの破損が減少し、開発効率が向上します。

リードタイムの短縮は、ビジネス価値の観点から最も重要な指標の一つです。アイデアから本番環境へのデプロイまでの時間が短縮されることで、市場への対応速度が向上します。

手戻り率の低下は、品質向上の直接的な証拠です。本番環境でのバグ発生率、hotfixの頻度、顧客からのクレーム数などを追跡し、サブエージェントによる品質ゲートの効果を測定します。

PR滞留時間の短縮も、開発効率の向上を示す指標です。自動レビューにより、人間のレビュアーを待つ時間が減少し、開発のボトルネックが解消されます。

サブエージェントの採用率/介入率/差し戻し率で精度管理

サブエージェント自体のパフォーマンスを評価するための指標も重要です。

採用率は、サブエージェントの提案がどの程度受け入れられているかを示します。高い採用率は、適切な提案を行っていることを示し、低い採用率は、プロンプトやロジックの見直しが必要であることを示唆します。

介入率は、人間による修正や追加の判断が必要だった割合を示します。理想的には、この率は低いほど良いですが、複雑な判断が必要な場合は適度な介入も必要です。

差し戻し率は、サブエージェントの判断が誤っていた割合を示します。この指標を詳細に分析することで、特定のパターンや状況での精度の問題を特定し、改善につなげることができます。

これらの指標を組み合わせて、各サブエージェントの成熟度を評価し、継続的な改善サイクルを回します。定期的なレトロスペクティブを実施し、データに基づいた改善を行います。

トラブルシュート

自動委譲されない:適合条件・プロンプトの役割記述を精査

サブエージェントが期待通りに自動委譲されない場合、まず適合条件の設定を見直します。トリガー条件が厳密すぎたり、曖昧すぎたりすることが原因であることが多いです。

ログを詳細に分析し、どの段階で委譲の判断が行われているかを確認します。条件マッチングのロジックを可視化し、期待する動作と実際の動作の差異を特定します。

プロンプトの役割記述も重要な確認ポイントです。メインエージェントが適切にタスクを識別し、サブエージェントに委譲するためには、各エージェントの責任範囲が明確に定義されている必要があります。

デバッグモードを活用し、委譲の判断プロセスをステップバイステップで追跡することで、問題の根本原因を特定できます。

出力が冗長/逸脱:出力スキーマ化と文字数上限、失敗時のフォールバック導線

サブエージェントの出力が期待と異なる場合、まず出力スキーマの厳密化を検討します。JSONスキーマやProtocol Buffersを使用して、出力の構造と内容を厳密に定義することで、逸脱を防ぎます。

文字数上限の設定も効果的です。各フィールドに適切な長さ制限を設け、冗長な出力を防ぎます。同時に、要約機能を実装し、詳細情報が必要な場合のみ展開できるようにします。

失敗時のフォールバック機能は、システムの堅牢性を高めます。サブエージェントが期待通りの出力を生成できない場合、デフォルト値を返すか、別の簡易的な処理に切り替えるメカニズムを用意します。

プロンプトエンジニアリングの継続的な改善も重要です。実際の出力を分析し、望ましい出力例と望ましくない出力例を明示的にプロンプトに含めることで、精度を向上させます。

並列実行が詰まる:キュー/並列度の把握と分割戦略の見直し

並列実行のボトルネックが発生した場合、まずシステムの現在の負荷状況を確認します。キューの長さ、各タスクの処理時間、リソース使用状況などを総合的に分析します。

タスクの粒度が大きすぎる場合は、より小さな単位に分割することを検討します。例えば、大規模なコードベースの分析を、モジュール単位やファイル単位に分割することで、並列性を向上させます。

優先度付けのロジックも見直します。重要度の高いタスクを優先的に処理し、バックグラウンドタスクは空き時間に処理するような、動的なスケジューリングを実装します。

リソースプールの最適化も効果的です。サブエージェントの種類ごとに専用のリソースプールを用意し、特定のタイプのタスクがシステム全体をブロックしないようにします。

最新動向・注意点

公式やコミュニティでテンプレート・事例が継続拡充中

Claude Codeサブエージェントのエコシステムは急速に成長しています。Anthropicの公式リポジトリでは、新しいテンプレートや best practices が定期的に追加されています。

コミュニティの貢献も活発で、Qiita、Medium、GitHubなどのプラットフォームで、実践的な事例や革新的な活用方法が日々共有されています。特に日本のエンジニアコミュニティでは、日本語処理に特化したサブエージェントや、国内の開発慣習に合わせたテンプレートが充実してきています。

定期的にこれらのリソースをチェックし、新しいアイデアや改善手法を取り入れることで、常に最先端の開発環境を維持できます。コミュニティへの貢献も推奨され、自社で開発した有用なサブエージェントを公開することで、エコシステムの発展に寄与できます。

利用ポリシーやレート制限など運用面の更新も随時確認を

Anthropicのサービス利用ポリシーやレート制限は、サービスの成長と共に更新される可能性があります。定期的に公式ドキュメントを確認し、最新の制限事項や推奨事項を把握しておくことが重要です。

レート制限については、特に大規模なプロジェクトや複数のサブエージェントを並列実行する場合に注意が必要です。適切なレート制限管理を実装し、サービスの安定性を損なわないよう配慮します。

新機能のリリースや、既存機能の変更についても、早期にキャッチアップすることで、競争優位性を維持できます。ベータ版の機能を試用し、フィードバックを提供することで、将来の機能開発にも影響を与えることができます。

まとめ/次のアクション

まずはReviewer/Refactorer/Docの3役から小さく導入

Claude Codeサブエージェントの導入は、段階的なアプローチが成功の鍵です。最初は、Reviewer、Refactorer、Doc Writerの3つの基本的な役割から始めることをお勧めします。

これらの役割は、即座に価値を提供でき、かつリスクも限定的です。コードレビューの自動化により開発速度が向上し、リファクタリングの提案により技術的負債が削減され、ドキュメントの自動更新により情報の鮮度が保たれます。

小さな成功を積み重ねることで、チーム内での信頼を獲得し、より高度な活用への道筋をつけることができます。最初の1ヶ月で基本的な運用を確立し、その後徐々に機能を拡張していく計画を立てましょう。

Hooks連携で”確定処理”を自動化し、品質を底上げ

次のステップとして、Claude Code Hooksとの連携により、確定的な処理の自動化を進めます。テストの自動実行、ビルドの検証、デプロイメントの制御など、品質保証に関わる処理を体系的に自動化します。

この段階では、サブエージェントによる知的な判断と、Hooksによる確定的な処理の組み合わせにより、開発プロセス全体の品質が大幅に向上します。人間の介入を最小限に抑えながら、高品質なソフトウェアを継続的にデリバリーできる体制が整います。

成功のポイントは、段階的な自動化です。最初は通知やアラートから始め、徐々に自動承認や自動修正へと拡張していきます。各段階で十分な検証を行い、チームの信頼を得ながら進めることが重要です。

社内共通のサブエージェント規約(命名・出力形式・権限範囲)を定める

組織全体でサブエージェントを効果的に活用するためには、共通の規約を定めることが不可欠です。命名規則、出力形式、権限範囲などを標準化することで、異なるチーム間でもサブエージェントを共有・再利用できるようになります。

命名規則では、役割と対象を明確に示す名前を採用します。例えば、「python-security-reviewer」「react-performance-analyzer」のように、一目で機能が分かる命名を心がけます。

出力形式の標準化により、異なるサブエージェント間での連携が容易になります。共通のJSONスキーマを定義し、全てのサブエージェントがこれに準拠することで、システム全体の統合性が保たれます。

権限範囲の明文化は、セキュリティとガバナンスの観点から極めて重要です。各役割に必要な最小限の権限を定義し、定期的な監査により遵守状況を確認します。

これらの規約を living document として管理し、実運用からのフィードバックを基に継続的に改善していくことで、組織全体の開発生産性を飛躍的に向上させることができます。

Claude Codeサブエージェントは、単なるツールではなく、開発チームの新しいメンバーとして機能します。適切に設計・運用されたサブエージェントは、人間の開発者がより創造的で価値の高い作業に集中できる環境を提供し、ソフトウェア開発の新しい地平を切り開きます。今こそ、AIチームを編成し、次世代の開発体験を実現する時です。