目次

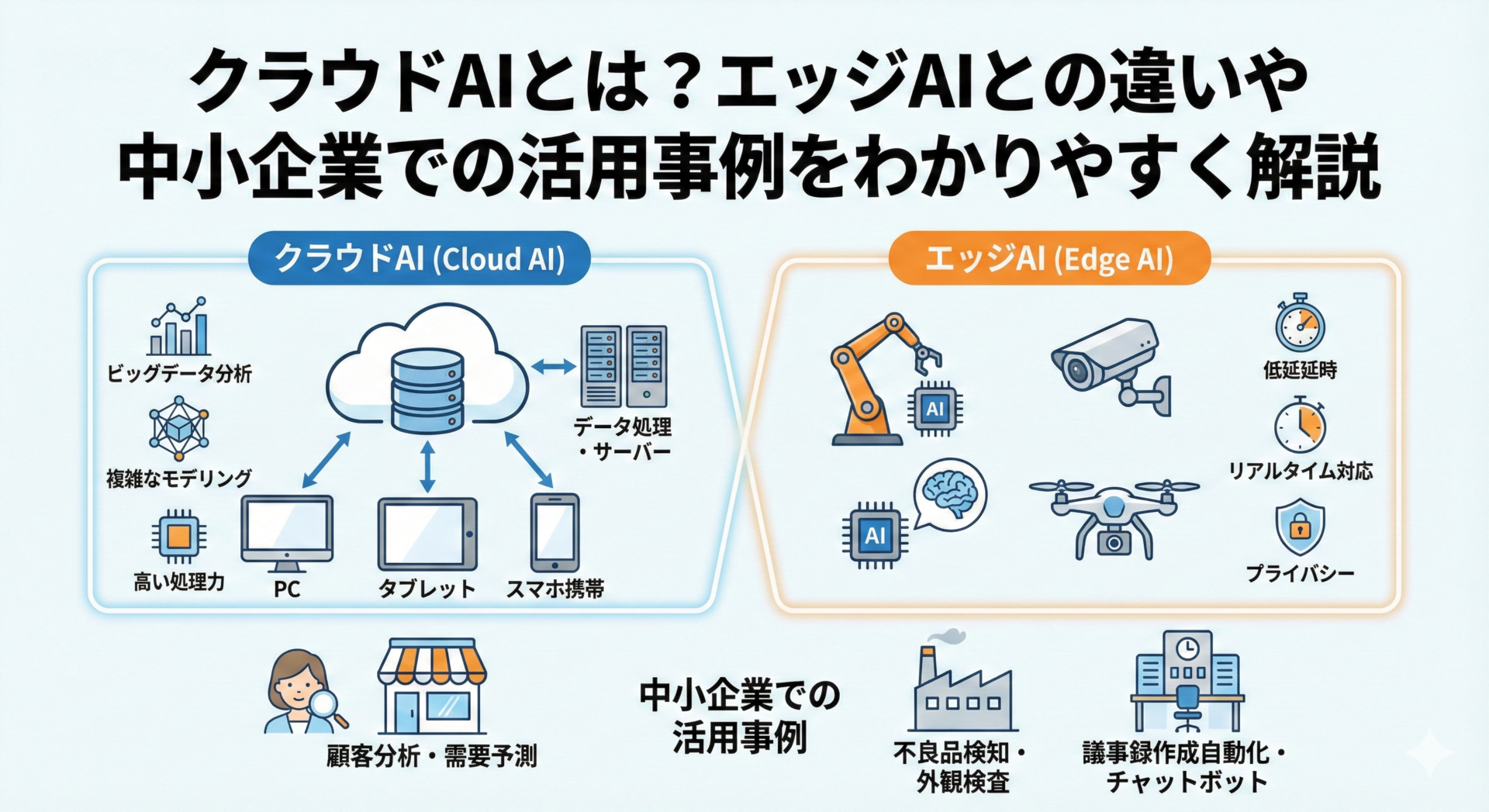

クラウドAIとは?基本の仕組みと特徴

クラウドAIとは、インターネット経由でクラウド上のサーバーにあるAI機能を利用する仕組みのことです。自社のパソコンやスマートフォンにAIを搭載するのではなく、外部のサーバーにアクセスして処理を行います。

クラウドAIの仕組みと身近な活用例

データの処理は次のような流れで行われます。

- デバイスからデータを送信

- クラウドサーバーでAIが分析・処理

- 処理結果がデバイスに返される

身近な例としては、スマートフォンの音声アシスタント(Siri、Google アシスタント)や、Google翻訳などの翻訳サービスがあります。これらはすべて、クラウド上のAIがあなたの音声や文章を処理して結果を返しています。

クラウドAIが注目される背景

近年、クラウドAIへの関心が高まっている理由は主に4つあります。

AI技術の急速な進化により、ChatGPTをはじめとする生成AIが登場し、専門家以外でも使えるツールへと変化しました。同時にクラウドインフラの普及で、AWSやMicrosoft Azure、Google Cloudといったサービスが一般化し、高性能なサーバーを手軽に利用できる環境が整っています。

さらに、人手不足や業務効率化のニーズから中小企業のDX推進が進み、初期投資を抑えながらAIを導入できるクラウドAIが現実的な選択肢となっています。加えて、リモートワークの定着により、場所を問わずアクセスできるクラウドAIとの相性が良くなっています。

クラウドAIでできること

クラウドAIは、中小企業でも導入しやすい以下のような機能を提供します。

- 文書の自動作成・要約: 議事録や報告書の生成、長文の要約

- 画像・動画の認識: 品質チェック、来店客数のカウント、不審者検知

- 音声認識: 会議の文字起こし、音声での問い合わせ対応

- データ分析と予測: 売上予測、顧客の購入傾向分析

- 対話型AI: チャットボットによる24時間365日の問い合わせ対応

- 翻訳: リアルタイムでの多言語対応

これらの機能は、専門知識がなくてもサービスに登録するだけで利用を始められるものが増えています。

エッジAIとの違いを理解する

クラウドAIを検討する際、必ず比較されるのが「エッジAI」です。両者の違いを理解することで、自社に適した選択ができます。

エッジAIとは

エッジAIとは、デバイス本体でAI処理を行う仕組みです。インターネットに接続せず、スマートフォン、カメラ、センサーなどの端末内部で計算を完結させるため、オフラインでもAI機能が使えるのが特徴です。

身近な例としては、スマートフォンの顔認証、ドライブレコーダーの危険検知、スマートスピーカーのウェイクワード検知などがあります。

処理場所と速度の違い

クラウドAIは、インターネット上のデータセンターで処理を行います。高性能なサーバーを利用できるため複雑な処理が可能ですが、通信時間が発生し、処理完了まで数百ミリ秒から数秒かかることがあります。

エッジAIは、デバイス内部で即座に処理を実行します。通信時間がないためリアルタイム性に優れていますが、デバイスの処理能力に制限があります。

| 項目 | クラウドAI | エッジAI |

|---|---|---|

| 処理場所 | クラウドサーバー | 端末内部 |

| 通信 | 必要 | 不要 |

| 処理能力 | 高度な分析が可能 | シンプルな処理向き |

| オフライン | 不可 | 可能 |

| 初期コスト | 低い | 高い(専用ハードウェア) |

用途による使い分け

クラウドAIに向いている用途は、大量データの分析、高度な処理、複数人での共有、初期コストを抑えたい場合です。具体的には、顧客管理システムのデータ分析、チャットボット、文書の自動作成、マーケティングデータの予測分析などに適しています。

エッジAIに向いている用途は、リアルタイム性が重要、オフライン環境、プライバシー重視、通信コスト削減が必要な場合です。製造ラインの不良品検知、自動運転車の障害物認識、監視カメラの侵入者検知などに適しています。

中小企業の場合、初期投資が少なく効果を実感しやすいクラウドAIから始めることをおすすめします。必要に応じて特定の用途でエッジAIを組み合わせる選択肢もあります。

クラウドAIのメリットとデメリット

3つの主なメリット

1. 初期投資を大幅に抑えられる

従来のAIシステムでは、サーバー購入に数百万円、ソフトウェアライセンスに数十万円が必要でした。しかし、クラウドAIは月額数千円から利用できるサービスも多く、ChatGPTのビジネスプランは月額25ドル程度、Google Workspaceに含まれるAI機能も月額1,000円台から利用可能です。

2. 専門知識がなくても使い始められる

サーバーの設定や保守が不要で、ソフトウェアのインストール作業も必要ありません。自動的に最新バージョンにアップデートされ、マニュアルやサポート体制も充実しています。社内にIT専門人材がいない中小企業でも、管理画面から簡単に設定できます。

3. スケーラビリティが高い

事業の成長に合わせて柔軟に拡張できます。利用量が増えたらプランをアップグレード、繁忙期だけ一時的に処理能力を増強、不要になったら解約も容易です。初めは小規模で始めて、効果を確認してから段階的に拡大できます。

知っておきたいデメリット

インターネット環境への依存

通信障害時は利用できず、回線速度が遅いと処理に時間がかかります。対策として、重要な業務には安定した回線を確保し、オフラインでも動作する代替手段を用意することが重要です。

セキュリティとプライバシーの懸念

データをクラウドに送信するため、情報漏洩のリスクをゼロにはできません。信頼できるプロバイダーを選び、機密度の高いデータの取り扱いには慎重な判断が必要です。データの暗号化機能を利用することも対策の一つです。

ランニングコストの継続

初期投資は少ないものの、利用し続ける限り月額料金が発生します。定期的にコストを見直し、利用状況をモニタリングすることが重要です。

カスタマイズの制限

既存のサービスを利用する形のため、自社の業務に完全に合わせたカスタマイズは難しい場合があります。導入前に自社の要件とサービスの機能を十分に確認しましょう。

中小企業での活用事例

業務効率化の実践例

議事録作成の自動化で月20時間削減

10名規模の企業が、Google MeetやMicrosoft Teamsの文字起こし機能とChatGPTの要約機能を組み合わせたところ、議事録作成時間が1時間から15分に短縮され、月間で約20時間の業務時間削減を実現しました。

Excel管理からの脱却で属人化を解消

従業員15名の建設会社が、月額3万円程度のクラウド文書管理システムを導入した結果、見積作成時間が平均40%短縮され、新人でも過去のノウハウを活用できるようになりました。

売上データ分析で在庫ロスを30%削減

小売業を営む企業が、Google CloudのBigQueryとAI予測機能を活用し、過去3年分の売上データと天気や気温などの外部要因を分析した結果、在庫ロスが30%削減、機会損失も15%減少しました。

顧客対応の改善事例

チャットボット導入で問い合わせ対応時間を50%削減

ECサイトを運営する企業が、月額1万円程度のチャットボットサービスを導入したところ、よくある質問の80%を自動回答できるようになり、24時間365日対応が可能になりました。顧客満足度が15%向上し、問い合わせ対応時間が50%削減されています。

メール対応の自動化で残業時間を削減

不動産仲介業を営む企業が、ChatGPTなどの生成AIを活用して顧客からの問い合わせ内容を要約し、返信の下書きを自動生成することで、メール作成時間を大幅に短縮しました。

クラウドAI導入の進め方

導入前に整理すべきこと

クラウドAI導入で最も重要なのは、「何のために使うのか」を明確にすることです。以下の3つのポイントを整理しましょう。

1. 解決したい課題を具体的に書き出す

「業務効率化」ではなく「見積書作成に毎週5時間かかっている」、「問い合わせ返信が遅れてクレームになっている」など、できるだけ数字で表現できる課題を洗い出します。

2. 現状の業務フローを可視化する

誰が、どの作業に、どれくらい時間をかけているか、どこにボトルネックがあるのかを紙やホワイトボードに書き出します。

3. 導入の目標を数値で設定する

「作業時間を30%削減」「月間のコストを5万円削減」「顧客満足度を10%向上」など、測定可能な目標を設定すれば、導入後の効果検証もスムーズです。

成功のポイントは、「小さく具体的な課題から始める」こと。最初は議事録作成の自動化やよくある問い合わせの自動回答など、効果が見えやすい業務から始めるのがおすすめです。

サービスの選び方

プラットフォーム型とSaaS型の違い

クラウドAIサービスは、大手クラウド事業者が提供する「プラットフォーム型」(Google Cloud AI、Azure AI、AWS AI)と、特定の業務に特化した「SaaS型」(チャットボット、文字起こし、データ分析ツールなど)に分かれます。

中小企業の場合、まずはSaaS型から始めるのがおすすめです。専門知識がなくても使い始められ、初期費用が安く、設定や操作がシンプルで、サポートが充実しているためです。

選定時の5つのチェックポイント

- 解決したい課題に直接対応しているか: 無料トライアルで実際の業務で試す

- 操作の難易度は適切か: 実際に使う従業員が使えそうかを確認

- コストは予算内に収まるか: 月額料金だけでなく、初期設定費用や従量課金も考慮

- 既存システムとの連携は可能か: 会計ソフトや顧客管理システムとの連携を確認

- サポート体制は充実しているか: 日本語対応、問い合わせ方法、対応時間を確認

導入時によくある失敗と対策

機能が多すぎて使いこなせない

必要以上の機能を持つサービスを契約すると、操作が複雑で使われなくなります。まずは必要最小限の機能から始め、段階的に機能を追加できるサービスを選びましょう。

現場の声を聞かずに導入を決めてしまう

経営者や管理職だけで決定すると、現場からの反発や放置につながります。導入前に現場の課題をヒアリングし、複数のサービスを比較する際は現場の担当者にも試してもらいましょう。

運用体制を考えていない

運用責任者を明確にし、基本的な使い方マニュアルを作成し、定期的に効果を振り返る機会を設けることが重要です。

効果測定をしないまま継続してしまう

導入前に測定指標を決め、3ヶ月後、6ヶ月後など定期的に効果を測定しましょう。効果が出ていない場合は、使い方を見直すか別のサービスを検討します。

よくある疑問にお答えします

セキュリティは大丈夫?

適切に選定・設定すれば、中小企業が自社で管理するよりも安全です。

Google、Microsoft、Amazonなどの大手クラウド事業者は、セキュリティ専門チームが24時間システムを監視し、最新のセキュリティ対策が自動的に適用されます。主要なクラウドサービスは、ISO27001、SOC2などの国際的なセキュリティ認証を取得しており、金融機関や官公庁も利用しているレベルの安全性です。

ただし、以下の点には注意が必要です。

- アクセス権限を適切に設定し、全従業員に同じ権限を与えない

- 簡単なパスワードを避け、二段階認証を必ず有効にする

- 特に機密性の高い情報は、どこのサーバーに保存されるか確認する

本当にコストは抑えられるのか

適切に導入すればコスト削減になりますが、使い方次第です。

10名規模の企業の実例では、議事録作成、問い合わせ対応、データ分析にクラウドAIを導入した結果、月12万円かかっていた人件費が約6万円に削減され、年間で約74万円のコスト削減を実現しています。

コストを抑えるポイントは、必要最小限のプランから始め、3〜6ヶ月ごとに利用状況を見直し、効果が確認できたら年間契約で割引を活用することです。

使いこなせるか不安

適切なサポートがあれば、IT知識がなくても十分に活用できます。

主要なクラウドAIサービスは、初期設定代行、使い方のレクチャー、多様な問い合わせ方法(チャット、メール、電話)、動画チュートリアルやマニュアルなど、充実したサポート体制を用意しています。

段階的な導入がおすすめです。まずは1つの機能だけ使ってみて(1〜2週間)、慣れてきたら機能を追加し(1〜2ヶ月)、効果が確認できた機能を他の部署や業務にも展開する(3ヶ月〜)という流れで進めましょう。

Harmonic Societyでは、AI導入コンサルティングとして、導入前の課題整理とサービス選定、初期設定と従業員向けレクチャー、導入後の運用サポート(1〜3ヶ月)、効果測定と改善提案を提供しています。

既存システムと連携できる?

現代のクラウドAIサービスの多くは、他のシステムとの連携を前提に設計されています。

会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計)、顧客管理システム(Salesforce、kintone、Zoho CRM)、コミュニケーションツール(Slack、Microsoft Teams、Chatwork)、メールソフト(Gmail、Outlook)などとの連携が可能です。

連携方法は、標準連携機能を使う(最も簡単)、API連携を使う(カスタマイズ可能)、連携ツールを使う(Zapier、Makeなど)の3種類があります。

導入前に、サービスの公式サイトで連携実績を確認し、無料トライアルで実際に試し、サポートに問い合わせることをおすすめします。

まずは小さく始めることが成功の鍵

クラウドAIは、初期投資が少なく月額数千円から始められ、専門知識がなくても活用できる中小企業にとって現実的な選択肢です。

中小企業こそ活用しやすい3つの理由

- 少ない投資で効果を実感できる: 大企業のような大規模投資は不要

- 意思決定が速い: 小回りが利くため、試行錯誤しながら最適化できる

- 効果が見えやすい: 組織が小さいため、導入効果を実感しやすい

成功のポイントは、「小さく始めて、段階的に拡大する」こと。いきなり全社導入するのではなく、まずは一つの部署や一つの業務から始め、効果が確認できてから徐々に適用範囲を広げていくのが失敗しない導入の鉄則です。

Harmonic Societyは、中小企業向けの「ちょうどいい」業務システムを短期間・低コストで構築し、AI活用により従来の開発費の1/3〜1/2程度、開発期間も1〜3週間からと短期間での構築が可能です。導入後の運用サポートまで一気通貫で対応し、お客様のビジネスに最適なソリューションをご提案します。

クラウドAI導入に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。