目次

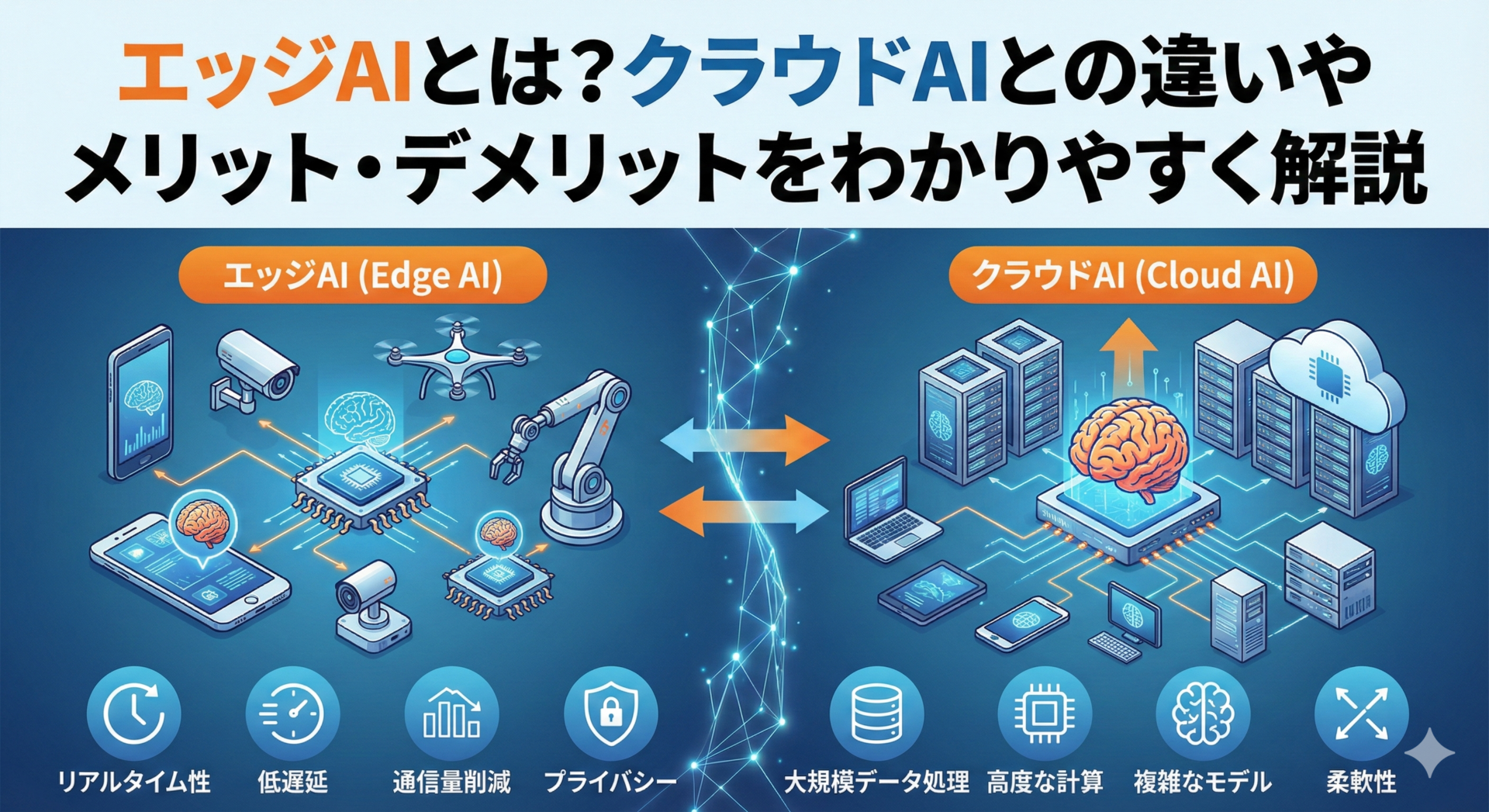

エッジAIとは?基本をわかりやすく解説

「エッジAI」という言葉を耳にしたことはあるけれど、具体的に何を指すのか、自社のビジネスにどう活用できるのかイメージが湧かない――そんな経営者の方は少なくありません。AIと聞くと、大企業が莫大な費用をかけて導入するものと思われがちですが、実はエッジAIは中小企業にとっても現実的で、コスト面でもメリットのある技術です。

この記事では、エッジAIの基本的な仕組みから、クラウドAIとの違い、具体的なメリット・デメリット、業種別の活用事例まで解説します。読み終えた頃には、エッジAIが自社にとって有効な選択肢かどうか、判断するための知識が身についているはずです。

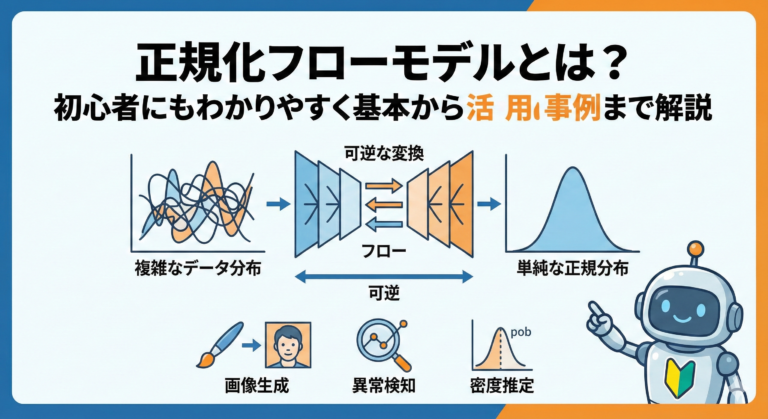

エッジAIの定義と仕組み

エッジAIとは、端末側でAI処理を行う技術のことです。従来のAIはクラウド(インターネット上のサーバー)にデータを送信して処理していましたが、エッジAIではスマートフォンや監視カメラ、工場の機械など、現場にある端末自体がAI処理を実行します。

エッジAIの基本的な処理フロー:

- カメラやセンサーが現場でデータを収集

- 収集したデータを端末内のAIが即座に分析・判断

- インターネット接続なしで、その場で結果を出力

重要なのは、クラウドにデータを送らずに端末内で完結するという点です。これにより、通信の遅延がなくなり、リアルタイムでの判断が可能になります。

例えば、工場の製造ラインで不良品を検知する場合、エッジAIなら製品が流れてきた瞬間にカメラで判定し、即座に取り除くことができます。クラウドにデータを送って判定していたら、その間に製品は通り過ぎてしまうでしょう。

身近なエッジAIの活用例

エッジAIは、実はすでに私たちの身近なところで活用されています。

スマートフォンの顔認証は、エッジAIの代表例です。顔のデータをクラウドに送ることなく、スマホ内部のチップで瞬時に認証処理を行います。オフラインでも動作し、プライバシーも守られます。

防犯カメラでは、人物を検知したり、不審な動きを判定したりする機能が搭載されています。24時間すべての映像をクラウドに送ると膨大な通信量になりますが、エッジAIなら必要な場面だけを記録・通知できます。

自動車の運転支援システムも、エッジAIの一種です。車線逸脱警告や衝突回避システムなど、危険を検知してから判断するまでの時間が命に関わるため、車載コンピュータで瞬時に処理する必要があります。

このように、エッジAIは特殊な技術ではなく、速度・プライバシー・コストの観点から、すでに多くの製品で採用されている実用的な技術なのです。

クラウドAIとエッジAIの違いを比較

エッジAIとクラウドAI、どちらが優れているということではありません。用途や状況に応じて使い分けることが重要です。

処理する場所とリアルタイム性の違い

最も根本的な違いは、どこでAI処理を実行するかという点です。

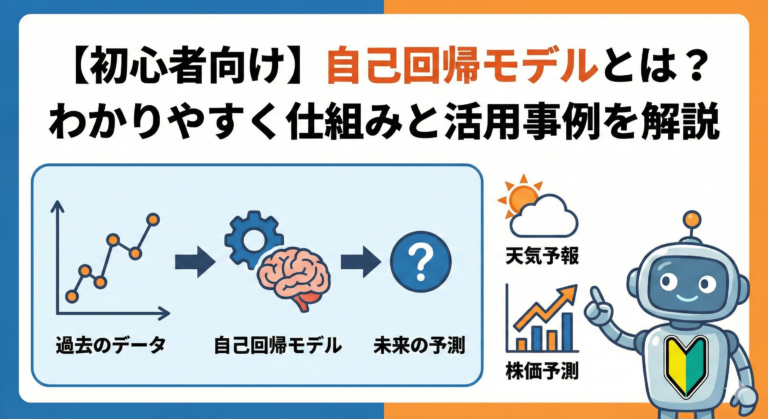

クラウドAIは、データをインターネット経由でサーバーに送信し、高性能なサーバーで処理を実行して結果を返送します。この往復時間(レイテンシ)は通常0.5〜2秒程度かかります。

エッジAIは、データが端末内に留まり、端末自体のプロセッサやAIチップで処理します。通信の往復がないため、数ミリ秒〜数十ミリ秒で処理が完了します。

| 項目 | クラウドAI | エッジAI |

|---|---|---|

| 処理能力 | 高性能サーバーを使用 | 端末の性能に依存 |

| 応答速度 | 0.5〜2秒 | 数ミリ秒 |

| データの所在 | クラウド上に一時的に存在 | 端末内で完結 |

| 通信環境 | 常時接続が必要 | オフラインでも動作 |

それぞれに向いている用途

クラウドAIが向いている用途:

- 大規模データ分析(膨大な過去データから傾向やパターンを発見)

- 複雑な機械学習モデル(高度な計算能力が必要な処理)

- 多数の端末からのデータ統合(複数拠点のデータを一元管理・分析)

- チャットボットによる顧客対応やレコメンデーション機能

エッジAIが向いている用途:

- リアルタイム処理(即座の判断・対応が必要な場面)

- 通信環境が不安定な場所(オフラインでも動作する必要がある)

- プライバシー保護(センシティブなデータを外部に送れない)

- 通信コスト削減(大量のデータ送信を避けたい)

選択のポイント

どちらを選ぶかは、以下のポイントで判断するとよいでしょう。

応答速度の要求レベル:リアルタイム処理が必須ならエッジAI、数秒の遅延は許容できるならクラウドAI

通信環境:オフライン環境で動作させたいならエッジAI、常時インターネット接続があるならどちらでも可

データの性質:個人情報や機密情報を含むならエッジAI(プライバシー保護)

処理の複雑さ:高度な分析や大量データ処理ならクラウドAI、比較的シンプルな判定処理ならエッジAI

ハイブリッド構成という選択肢も有効です。例えば、エッジ側でリアルタイムの異常検知を行い、クラウド側で検知したデータを蓄積・分析してAIモデルを改善する、といった組み合わせが実用的な場合も多いのです。

エッジAIのメリット

エッジAIには、中小企業の経営者にとって魅力的なメリットが複数あります。

①リアルタイムで素早く処理できる

エッジAIの最大のメリットは、通信の往復時間がないため、瞬時に処理結果が得られることです。

製造業の品質管理では、製造ラインを流れる製品をカメラで撮影し、傷や汚れを瞬時に検知。不良品が検知された瞬間にラインから排除できます。

小売店の在庫管理では、棚の商品をカメラで監視し、欠品を即座に検知してスタッフに通知。顧客が商品を手に取った瞬間に在庫状況を把握できます。

建設現場の安全管理では、作業員がヘルメットを着用していない、危険エリアに立ち入ったなどを瞬時に検知し、即座に警告を発することができます。

速度が重要な理由は、ビジネスチャンスを逃さない、事故を未然に防ぐためです。

②通信コストを削減できる

エッジAIは、データをクラウドに送信しないため、通信コストを大幅に削減できます。

監視カメラシステム(10台運用の場合)の比較:

- クラウドAI:24時間すべての映像をクラウドに送信(データ量:約5TB/月、通信費:約50,000円/月)

- エッジAI:カメラ内で人物検知し、必要な場面のみ送信(データ量:約100GB/月、通信費:約3,000円/月)

年間で約56万円の削減が可能になります。初期投資とランニングコストのバランスを考えると、エッジAI対応の端末は初期費用がやや高くなる場合もありますが、月々の通信費削減により、1〜2年で投資回収できるケースが多いです。

③セキュリティとプライバシーを守りやすい

エッジAIは、データを外部に送信しないため、情報漏洩のリスクを低減できます。

店舗での顧客分析では、来店客の年齢層や動線を分析したいが、顔画像をクラウドに送るのはプライバシーの観点で問題があります。エッジAIなら、カメラ内で「30代男性」「エリアAに5分滞在」といった統計情報のみを生成し、顔画像は保存しません。

医療・介護施設では、患者や利用者の映像データは特に機密性が高い情報です。エッジAIなら、転倒検知や徘徊検知を施設内の端末で完結でき、映像を外部に送信する必要がありません。

個人情報保護法やGDPRなどの規制が厳しくなる中、データを外部に出さないエッジAIは、コンプライアンス対応の観点からも有利です。

④オフライン環境でも動作する

エッジAIは、インターネット接続がない環境でも動作するため、通信インフラに依存しません。

地下や山間部の工事現場、大型倉庫や工場の奥(Wi-Fiが届きにくい)、移動中の車両や船舶など、通信環境が不安定な現場でも、エッジAIなら安定して動作します。

大規模災害時には、通信回線が途絶する可能性があります。エッジAIなら、インターネットが使えない状況でも、工場の安全監視システムが稼働し、物流倉庫の在庫管理が継続できます。

⑤ネットワーク負荷を分散できる

エッジAIは、処理を端末側で分散させることで、ネットワーク全体の負荷を軽減します。

複数店舗を展開する小売業では、各店舗に監視カメラやセンサーが複数台設置されている場合、すべてのデータを本社のクラウドに送ると、膨大な通信量になります。エッジAIなら、各店舗で処理し、必要な情報のみ送信するため、回線に余裕が生まれます。

事業拡大に伴い、カメラやセンサーを増設する場合、クラウドAIではネットワーク回線の増強が必要になることがあります。エッジAIなら、端末を追加しても各端末が自己完結するため、ネットワークインフラの大幅な増強が不要です。

エッジAIのデメリットと注意点

エッジAIには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットもあります。

端末の性能に依存する

エッジAIは端末自体でAI処理を行うため、端末の処理能力が結果を左右します。高精度な画像認識AIを動かしたい場合、一般的な監視カメラでは処理能力が不足し、認識精度が落ちたり、処理に時間がかかったりします。

対処法:

- 用途に合った端末を選ぶ(必要な性能を見極め、過剰スペックを避ける)

- AIモデルの軽量化(端末の性能に合わせて最適化する)

- 段階的な導入(まず小規模で試し、効果を確認してから拡大する)

最新の高性能端末でなくても、用途を絞れば十分に実用的なエッジAIシステムを構築できます。

初期導入コストがかかる場合がある

エッジAI対応の端末は、通常の端末と比べて初期費用が高くなる傾向があります。

コスト比較の例(監視カメラ1台あたり):

- 通常のネットワークカメラ:2〜5万円

- エッジAI対応カメラ:5〜15万円

ただし、通信コストの削減により、1〜2年で初期投資を回収できるケースが多いです。また、クラウドAIのサブスクリプション費用(月額数万円〜)と比較すると、3年目以降はエッジAIの方がトータルコストが低くなる傾向があります。

対処法:

- ROI(投資対効果)を計算する(3〜5年のトータルコストで比較)

- 補助金・助成金の活用(IT導入補助金やものづくり補助金など)

- リースやレンタルの検討(初期費用を抑え、月額払いにする)

AIモデルの更新や管理が必要

エッジAIでは、各端末に搭載されたAIモデルを定期的に更新・管理する必要があります。端末が複数ある場合、すべての端末のAIモデルを最新の状態に保つのは手間がかかります。

対処法:

- 自動更新機能の活用(最新のエッジAI製品には搭載されている)

- 管理ツールの導入(複数の端末を一元管理できる)

- 専門家のサポートを受ける

エッジAIの活用事例【業種別】

ここからは、エッジAIが実際にどのような場面で活用されているのか、業種別に具体的な事例を紹介します。

製造業:不良品検知・設備監視

製造業では、品質管理や設備の予防保全にエッジAIが活用されています。

不良品検知では、製造ラインにAIカメラを設置し、製品の外観検査を自動化。傷や汚れ、形状の異常などをリアルタイムで検知します。従来の目視検査による属人化や検査員の疲労による見落としを解消し、24時間安定した検査精度を維持できます。

従業員20名の金属部品メーカーでは、エッジAI対応カメラ3台(初期費用約40万円)を導入。通信コストを抑えながら、検査工程の省人化に成功しました。

設備監視では、工場内の機械にセンサーとエッジAIを搭載し、振動や音、温度などから異常を検知。故障の予兆を事前に察知して、計画的なメンテナンスを実現します。

小売業:レジレス決済・来店分析

小売業では、店舗運営の効率化と顧客体験の向上にエッジAIが貢献しています。

レジレス決済では、店内に設置されたAIカメラが、顧客が手に取った商品を自動で認識。レジを通さずに決済が完了します。各カメラが店内で処理を完結させるため、通信遅延がなく、個人情報(顔画像など)を外部に送信せず、プライバシーに配慮できます。

来店分析では、店舗入口や売り場にAIカメラを設置し、来店客数や動線、滞在時間などを分析。時間帯別の来店客数から適切なシフト配置を決定し、売り場ごとの立ち寄り率から商品配置を最適化できます。

地方の雑貨店では、エッジAI対応カメラ2台で来店分析を開始。初期費用15万円程度で、客観的なデータに基づいた店舗改善が可能になりました。

医療・介護:見守り・転倒検知

医療・介護分野では、安全管理と業務負担の軽減にエッジAIが活用されています。

見守りシステムでは、病室や介護施設の居室にAIカメラを設置し、入居者の状態を24時間監視。異常を検知すると、スタッフに自動で通知します。映像をクラウドに送らず、プライバシーに配慮しながら、夜間スタッフの負担を軽減できます。

定員20名の小規模介護施設では、エッジAI見守りシステムを導入し、夜間スタッフの負担を軽減。入居者の家族からも「安心できる」と好評です。

物流・倉庫:在庫管理・仕分け自動化

物流・倉庫業界では、作業の効率化と正確性の向上にエッジAIが貢献しています。

在庫管理では、倉庫内にAIカメラを設置し、棚の在庫状況を自動で把握。バーコードスキャンなしで、リアルタイムに在庫数を管理します。

従業員10名のEC事業者では、エッジAI在庫管理システムを導入し、棚卸し作業を月1回から週1回に増やしても、作業時間は従来の半分に。在庫精度が向上し、顧客満足度も改善しました。

仕分け自動化では、配送センターでベルトコンベア上の荷物をAIカメラが認識し、宛先別に自動で仕分けます。各カメラが独立して処理するため、荷物の量が増えてもシステムが安定します。

中小企業がエッジAIを導入する際のポイント

エッジAIは魅力的な技術ですが、「何から始めればいいのか分からない」という声も多く聞かれます。ここでは、導入のポイントを解説します。

自社の課題を整理することから始める

エッジAI導入の第一歩は、自社が抱える課題を明確にすることです。技術ありきではなく、「何を解決したいのか」から考えましょう。

課題整理のステップ:

- 現場の困りごとをリストアップ(人手が足りない工程、ミスが多発している作業など)

- 課題の優先順位をつける(影響度が大きい課題、解決の緊急性が高い課題)

- 数値で現状を把握する(時間・コスト、ミスや不良品の発生件数など)

ある製造業の経営者は、「ベテラン検査員の高齢化」という漠然とした課題から、「目視検査に月間60時間かかっている」「不良品の見逃しが月に5件程度発生」と数値化。この明確なデータがあることで、エッジAI導入の投資対効果を判断できました。

小さく始めて効果を確認する

エッジAI導入では、スモールスタートが成功の鍵です。

- パイロット導入:1つの工程、1つの店舗など、限定的な範囲で導入

- 効果検証:導入前後のデータを比較(作業時間の削減率、エラーの減少率など)

- 改善・調整:現場の意見を収集し、設定やルールを最適化

- 横展開:効果が確認できたら、他の工程や拠点に展開

ある小売店では、まず1店舗だけでエッジAIによる来店分析を開始。3ヶ月間のデータから、ピークタイムのシフト配置を最適化し、人件費を月10万円削減。効果が実証されたため、3店舗に展開しました。

専門家や伴走者を見つける重要性

エッジAI導入は、信頼できる専門家や伴走者を見つけることで、スムーズな導入が可能になります。

良い専門家・パートナーの見極め方:

- 一方的な提案ではなく、課題を丁寧にヒアリングしてくれる

- 「できること」だけでなく「できないこと」も正直に伝えてくれる

- 導入後の運用まで見据えた提案をしてくれる

- 中小企業の予算感を理解している

Harmonic Societyの伴走型支援:

私たちは、「ちょうどいい仕組み」をコンセプトに、中小企業のDX推進を支援しています。大きすぎず、小さすぎない、御社にとって最適なソリューションを一緒に考え、導入後の定着までしっかりサポートします。

「まだ具体的に決まっていないけど、相談してもいいのかな?」と思われる方も多いでしょう。むしろ、決まっていない段階でのご相談が最適です。一緒に課題を整理し、本当に必要な解決策を見つけることから始めましょう。

SaaSとの使い分けや組み合わせ方

エッジAIとSaaS(クラウドサービス)は、対立するものではなく、補完し合う関係です。

組み合わせの具体例:

製造業:エッジAIで製造ラインの不良品検知(リアルタイム処理)、SaaSで検査結果の集計・分析、品質管理データの共有

小売業:エッジAIで店舗での来店分析、レジレス決済、SaaSで複数店舗の売上管理、在庫管理

介護施設:エッジAIで居室での見守り、転倒検知(プライバシー保護)、SaaSで介護記録、スケジュール管理

それぞれの強みを最大限に活かすことで、トータルコストを最適化でき、システム全体の柔軟性が高まります。

Harmonic Societyの「ちょうどいい」システム開発:

私たちは、必要最小限の機能だけを持つ「ちょうどいい」Webシステムを、AI活用により短期間・低コストで開発しています。SaaSでは実現できなかった、御社独自の業務フローに最適化されたシステムをご提供できます。

まとめ:エッジAIは「ちょうどいい仕組み」を作るための選択肢

エッジAIとは、デバイス自体にAIを搭載し、データをその場で処理する技術です。クラウドにデータを送らずに、リアルタイムで判断・処理が可能です。

主なメリットは、リアルタイム処理、プライバシー保護、通信コスト削減、オフライン動作、ネットワーク負荷の分散です。一方、端末の性能に依存する、初期導入コストがかかる場合がある、AIモデルの更新・管理が必要といったデメリットもあります。

重要なのは、「自社にとって本当に必要か」を見極めることです。リアルタイム性が求められる業務、プライバシーやセキュリティが重要な業務、通信環境が不安定な場所で使用する場合などは、エッジAIの導入を検討すべきです。

大きすぎるシステムは使いこなせず、小さすぎるシステムは課題を解決できません。Harmonic Societyが大切にしているのは、御社にとって「ちょうどいい」バランスを見つけることです。

私たちは、テクノロジーと人間性の調和を通じて、純粋さを大切に夢中でいられる社会をつくることを目指しています。課題整理からのスタート、最適な提案、AI活用による高速・低コスト開発、導入後の伴走サポートまで、一気通貫でご支援します。

「まだ何も決まっていないけど…」という段階でも大歓迎です。御社の状況をお聞かせいただき、一緒に最適な道筋を考えましょう。

エッジAIは、中小企業の業務効率化や課題解決に貢献できる、現実的な選択肢の一つです。私たちHarmonic Societyは、千葉県を中心に、地域の中小企業に寄り添った支援を提供しています。エッジAIに限らず、DX推進やシステム開発、AI活用など、デジタル化に関するお悩みがあれば、どんな小さなことでも構いません。まずは一度、お話を聞かせてください。

お問い合わせはこちら: https://harmonic-society.co.jp/contact/

調和ある社会を、共に創りましょう。